「京の茶室文化・数寄屋建築を支える木の文化を探るツアー」は、いよいよ自然共生の知恵の源流を辿る最後の見学地、亀岡市保津町と右京区京北町へと向かいました。

今、環境や健康、日本の伝統文化と職人の技など、さまざまな観点から木や森への関心は高くなっていると感じます。50年先、100年先を見据えて、山へ入り、木と向き合う仕事から大切なことを教えてもらいました。

保津川とともに歩んで来た丹波の林業

保津町は亀岡市の東部に位置し、保津川の水運が潤いをもたらした地域です。古くは平安京の造営や、秀吉が天下人になってからは大阪城や伏見城の築城に使われた木材を、いかだに組んで運んでいました。以降も、いかだは京の都へ木材やお米、炭などを運ぶ手段となり、保津は物流の中継地として重要な位置を占めていました。

大ケ谷林産は、保津川が大きく蛇行する場所にあります。「骨まで愛して」と書かれたおちゃめな木工作品や「あたご研究会」の木の看板に思わず頬がゆるみます。代表の大ケ谷宗一さんに、話をお聞きしました。

丹波の木材は職人や作家のお墨付き

丹波の木材は昔から質が良いことで知られ、赤松も多くあったことから建築材以外に、清水焼の窯元にも納められていました。柳宗悦とともに、民藝運動に参加した陶芸家の河井寛次郎は「丹波の松は力があって良い」と評価していたと聞き、清水焼の伝統や作品を支える力にもなっていたことを、とても興味深く感じました。また、保津川の氾濫に備え、水の勢いを弱める効果があるとされる竹も多く植えられ、良質の真竹は茶筅などの竹細工や舟の棹などに使われ、竹のいかだもあったことにも感心しました。

木を育て、役立て、雇用を生む循環

杭にする間伐材を電動で「バター角」に揃える「角引きくん」の仕事ぶりを拝見。山でしていた仕事を屋内で早く安全に、労力をあまりかけずにできるようになったのです。杭は測量の時や工事現場で使われます。「間伐材はいらないものと思われているようですが、いらない木はありません。年代によって適材適所に使います」という言葉に、はっとし、「木の命を全うする」尊さを教えられた気がしました。大ケ谷さんは「伐って、植えて、育てるは山の鉄則ですと語り「その循環ができなくなっていて、杭にする木がなくなってきている」と続けました。

保津は「半農半林」に加え、農閑期はいかだ流しの仕事があり、その分、実入りが良かったそうです。林業は苗を植えることに始まり、枝打ち、下草刈り、伐採、製材など多くの人が様々な仕事でかかわることができます。いかだもその循環のなかで生まれ、大きな役割を果たしてきました。昭和30年代に姿を消してしまいましたが、保津川のいかだ流しを復活させようとプロジェクトを立ち上げ、多くの地元のみなさんやメンバーによって2011年、いかだ流しを実現させています。林業の現状は困難なことが多いとは思いますが、一歩ずつ今を切り開いていく力を感じました。保津町は、山と川と、そこに暮らす人がつながる、すばらしい地域です。

自然と、木の声を聞く巧みな技の協同

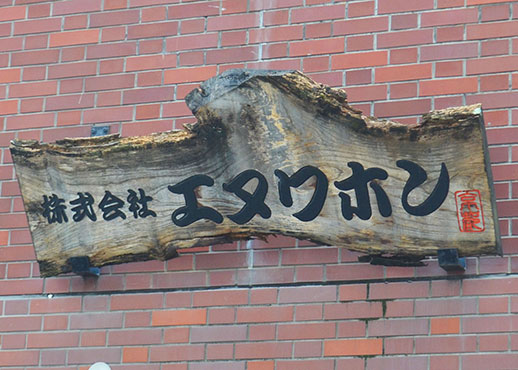

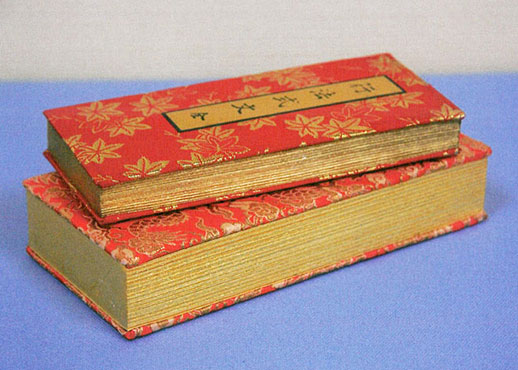

ツアー最後の見学先は、京北町の「株式会社原田銘木店」です。原田銘木店は「名栗(なぐり)」という、数寄屋建築に欠かせない、伝統的な技術を継承されています。主に栗の木を「ちょうな」という斧のような道具で「はつった」化粧板です。

代表の原田隆晴さんのお話によると、「はつり」は日本だけの技術であり、思うようにできるようになるには10年かかるそうです。それは、ちょうなを使う技術とともに、木の曲がりや木目の方向を瞬時に見きわめ、はつりの間隔は、太さや木を見て決めるなど「木を読み取る力」も含まれます。力加減や刃の角度を変え、完全な手作業で仕上げていきます。はつりを実演していただきましたが、アッと言う間に一列が終わり、カメラのほうが間に合いませんでした。

昔は今のように人工的な植林はなく、枝打ちもされてない自然のままの木で、きずや枝のあとをはつった、下処理の加工でした。そこに趣きやあるがままの自然を感じて、名栗という意匠にまで高めたのは日本の繊細な美意識でしょう。殴るようにはつるので「なぐり」と言うようになったそうですが、現在この名栗の技術を手加工でできる人は、原田さんを含め、日本に数名しかいないのではないかと言われています。

新潟県にあった、ちょうなを製造している唯一の鍛冶屋さんも、86歳という高齢で、去年ついに廃業されてしまったそうです。作業場には、ちょうながずらっと並んでいます。頃合いに曲げてある柄は、なぜか魔法使いのおばあさんの杖を連想しました。この柄は、材料の木の調達から、曲げてちょうなに取り付けるまで、すべて自分でされるそうです。

栗の木は大抵はつりやすく、長持ちするのが特徴ということです。乾燥にだいたい3年かかり、茶室など数寄屋建築、一般住宅、床柱、駒寄、門柱、濡れ縁など様々に使われています。

この仕事に就いて2年目という息子さんからこれも日本の侘び、寂びに通じる「木に錆をつける」仕事について説明してもらいました。

こぶしや、関西では「あて」という桧葉系の木を剥いだ丸太を外に置くと黴が自然繁殖し、3週間ほどで独特の味わいが生まれます。茶室や数寄屋建築のほか、雨に強いので門柱にも適しているとのことでした。日本でも数少ない名栗の匠と、その若き後継者というお二人は、そんな重い荷物を背負っている風はなく、気さくに、そして丁寧にお話してくださいました。自然を受け入れ、時をかけた美しさや味わいは、このようにして生まれることを知りました。原田銘木店では、この名栗の良さを広く知ってほしいと、ドアの取っ手や表札など身近な所にも用途を広げています。

昭和元年に建てられた、地元の小学校の講堂だった作業場には、京名栗の板や柱、そして桧葉やこぶしのさび丸太が静かにたたずんでいました。春になって、山に咲く白いこぶしの花を見た時にはきっと、この情景を思い浮かべると思います。

今回のツアーは、木材業、設計、建築、プランナー、行政関係、学生など幅広い方が参加されていました。日常のなかで少しでも自然とのかかわりを持ち、昔の人々が築いてきた知恵や文化を受け継ぎ、山や森を活かす新しい流れにつながることを願っています。

大ケ谷林産

亀岡市保津町今石107

株式会社原田銘木店

京都市右京区京北鳥居町伏拝5-1