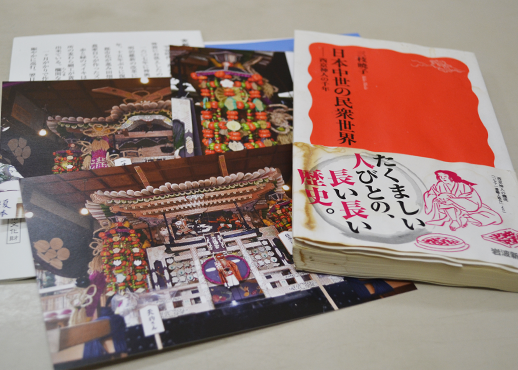

お参りもそこそこに境内の屋台を、わくわくしながらのぞいて歩いたのは、子どもの頃の楽しい思い出です。そんな淡く遠い記憶を抱いて、久しぶりに八坂神社へお参りしました。

お参りの後、境内をゆっくり回りました。様々な屋台が出ていて、多くの人がその楽しさにふれていました。

「長老格」の風格がにじみ出る屋台の主の、片言までいかない英単語のみの会話でも、多様な国のお客さんとコミュニケーションが成立し、お客さんも名物の味を楽しんでいます。

境内の屋台は、国の違いを超えて気取りのない京都を満喫できます。身近なところで京都の観光を支えているのは、こういう人たちなのだと感じます。

それぞれの名物とともに人の魅力にあふれる、筋金入りの老舗屋台です。

観光客も同業者も「おたがいさま」の心

「祇園石段下」が地名となっている八坂神社の楼門前の大石段は、最高の撮影スポットとなっています。中学生の男子三人組に「三人そろったところを撮ってほしい」と頼まれました。聞けば岩手県奥州市から来たとのこと。スマホで撮ったあの写真は修学旅行の思い出として、消えずに保存されるだろうか、何年もたってから開いて懐かしんだり、笑ったりすることはあるのだろうかと思いました。青春などという言葉は最近、聞くことも見ることもなくなりましたが、ふとその言葉がよぎりました。修学旅行も一種独特の感傷的な響きを感じます。

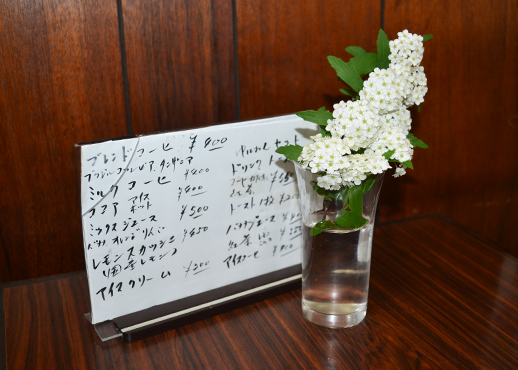

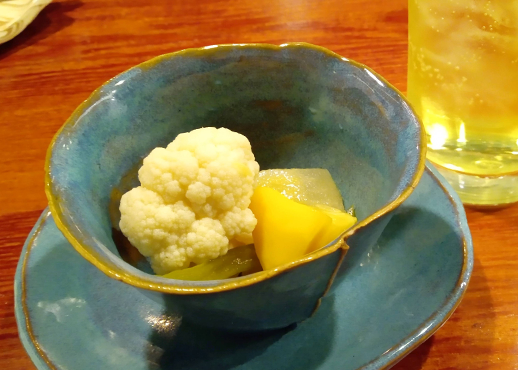

境内に並ぶ屋台は、定番のたこ焼き、いか焼、ベビーカステラ、りんご飴、古道具、七味のほかに、和牛串焼、小籠包など「こだわりの味を屋台でどうぞ」風なものあります。

進化系大福のフルーツ大福と同じように、りんご飴も、みかん、マスカットもあり世相もうかがえます。屋台の主同士「これだけ頼めるかな」と両替を融通したり「腰、どうしたんや」と声をかけるなど「長年のおなじみやさかいに」という、暑苦しくなく、ほど良い間合いの付き合いが感じられました。

たこ焼き屋台は2軒あり、2軒ともベンチを置き、空になった容器を回収しています。今は飲食を扱うほとんどのお店が、テイクアウトに応じています。「その空容器はどこでどうなるのか」です。「ゴミは、ちょっとあったらすぐに広がるさかいに。こうしてまとめておかんとな」と言われました。「販売から廃棄まで」がきちんとなされています。「商売してる者も、お客さんもみんなおたがいさま。お参りに来た人やお客さんがまず一番や」レンタル着物の海外の人たちがうきうきと境内をめぐっています。「ワン?ツウ?オッケー。キャッシュオンリー」十分通じています。

何十年も立ち続けて備わった人間味

それぞれの屋台にはその商品を示す工夫がされていて、微笑ましい風景です。たこのぬいぐるみ、唐がらしは伏見稲荷にちなみ、きつねのぬいぐるみとひょうたんなどが楽しい店先を演出しています。

「たこ焼き、本当においしかったです」と伝えると「ほんまか。出汁も卵も多めに入れて、材料もええの使うてるし」と返ってきました。和食の出汁と同じです。ソースと青のり、マヨネーズは自由に使えるように置いてあります。太っ腹です。理由は「かけて出すと、もっとかけてほしいとか言われて面倒」だからそうです。

ここで60年くらい出ているそうですが「75歳で引退したいと思ってる。あと3年や」と晴れ晴れと語ります。「明日は用事があるし休みやし」と、にこっと笑いました。

「七味唐がらし あかづきん」は、伏見稲荷で商売を続けて三代目のお店が出店しています。七味は「山椒を多めに」などと伝えると、希望に応じて調合してくれます。

今の時期におすすめなのは「柚子七味」です。次々訪れる外国人のお客さんに「ユズ スパイス。ジャパニーズ スパイス」と説明しながら「あかんな。英語は通じひん。どこの国の人やろ」とつぶやきが聞こえました。

味見もさせてくれるので、若い男性は味みしたうえで、柚子七味をお買い上げとなりました。「外国の男の人は欧米でもアジアでも、みんな優しいよ。ほんまレディーファーストや」なのだそうです。毎日多くの人と接していると、見えてくることがいろいろありそうです。

竹筒やひょうたん型の七味入れにも興味をひかれるようで、足を止めて見ている人がかなりいます。ひょうたんの飾り紐も手作業です。そうした細かいところの手間が商品としての完成度を高めていると感じます。

唐辛子の辛味も深く奥行があり、山椒の香はふわっと立ちのぼります。鍋物、麺類以外にも、おみそ汁、漬物、ドレッシングなど活躍の場は多いでしょう。

ずっと伏見稲荷と八坂神社の2か所に出店していましたが、伏見稲荷はインバウンドで参拝が膨大になった時に、一切の出店が撤退となったそうで「とても残念」と話されました。

また、たこ焼き、七味唐辛子両方に共通する問題が物価高です。たこ、小麦粉、油、そして燃料。七味唐辛子も山椒の値上がりはすさまじいそうです。それに加えて、みなさんの悩みは腰痛です。雨の日以外は、炎天下の日も木枯らしの日も立ち続ける仕事は並大抵のことではできません。これからの季節は冷え込みがきついので余計痛みが出ると話されていました。

またあの味な話やお客さんとの楽しいやり取りを聞けるよう、この冬の寒さが厳しくなりませんようにと願っています。味とともに、あの笑顔や軽妙な語り口に心も体も温まります。

屋台を離れてふと見ると、境内にある疫病退散の「疫神社」に、海外から来た若い女性が静かに手を合わせている姿がありました。その姿は新しい年を迎えた神社の清々しい空気をまとっているようでした。

八坂神社

京都市東山区祇園町北側625

社務所受付 9:00~17:00

参拝時間 24時間可能