「気がついたら今年ももう終わり」と、毎日が過ぎていく早さにおどろきます。

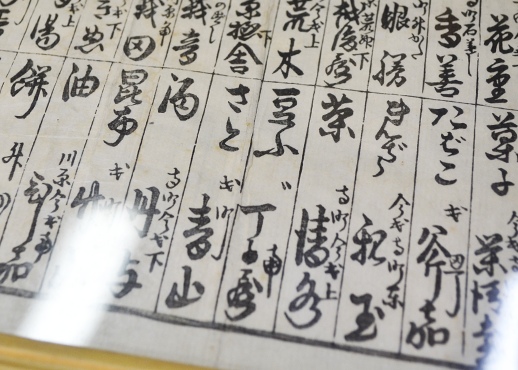

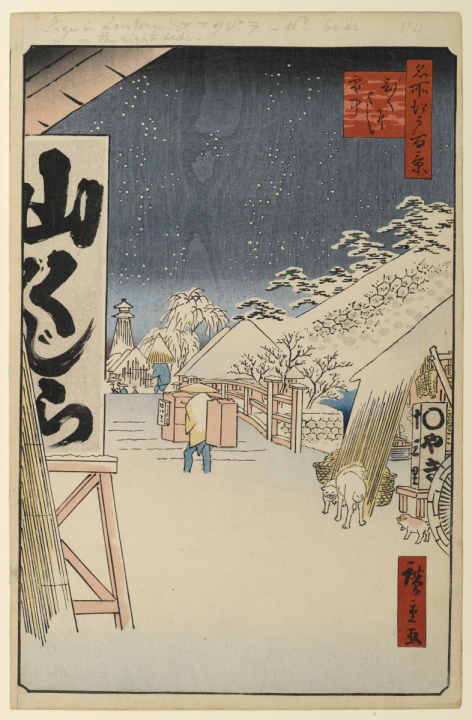

地域の商店街も、決まり事に沿ったお正月用の品揃えを厚くし、ここ一番と力が入っています。おせち料理に注連縄や松飾など、お正月迎えも年々簡略化されている昨今ですが「これだけは外せない」のがお餅です。「正月餅承ります」の堂々とした筆太の文字が師走の気分を高めています。

お正月のお餅はつつがなく今年をしめくくり、すこやかな新年へ向かう暮らしの暦です。

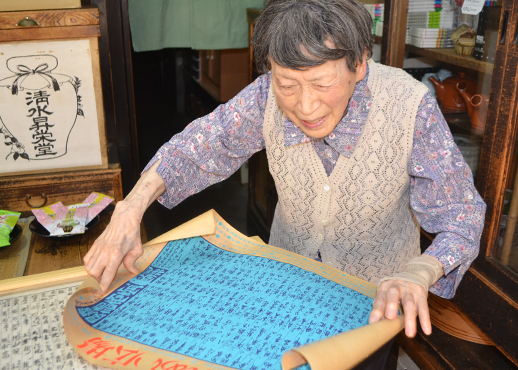

「大福餅老舗」は、創業110年。お餅と、なじみのある生菓子やお赤飯、年中行事に欠かせないお菓子が並ぶ、西陣に根付くお店です。忙しい合間を縫って三代目西井裕さんと敏恵さんご夫妻、息子さんで四代目の一樹さんに話をお聞きしました。お菓子作りに誠実に向き合い、親子でともにお店を盛りたてて来た家族の歴史とものづくりのこころがしっかり伝わってきました。

気持ちのよい売り買いと建物の持つ力

お店には、お供え用の小さなお餅「おけそく」も毎朝、店頭に並びます。開店は朝8時と早いのは「お供え用のおけそくさんを買いに来はるから」です。年中行事以外にも、日々の習わしがしっかり根付いている地域であることがわかります。

8時にお店を開けるには5時起床です。目覚まし時計がなくても、長年の習慣で自然と目が覚めるのだそうです。こうしたことを大層に言うわけでもなく、ごく普通のことになっているところが、すごいです。

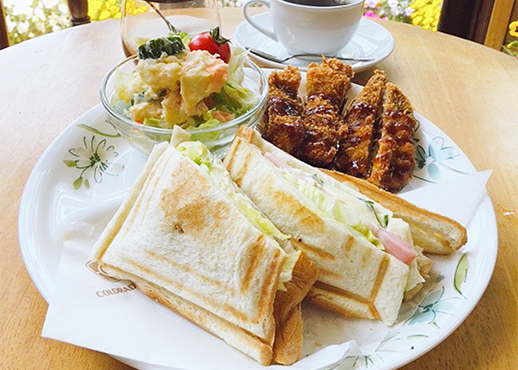

また「みたらしを2本、大福1個でもいいですか」と遠慮がちのお客さんに、敏恵さんは「はい、どうぞ。一個からでけっこうですよ」と、ていねいに答えました。お客さんも気遣いがあり、それに対してお店の、ほっとする答えが返ってくる。そうすれば、お互いに気持ちのよい売り買いができると感じました。

大福餅老舗は大正元年(1912)創業、昭和3年(1928)に現在の地に店舗を新築し、移転しました。今の建物は当時のまま、戸棚やショーウインドー、工房と売り場を仕切る格子戸は建築当時のものと、新しいもの両方ありますが、新しく作った格子戸も見事な仕事がなされています。ずっとお世話になってきた職人さんの仕事なのだそうですが、高齢となり引退されてしまったそうです。建具や大工仕事も技術の継承と道具や材料となる木材の確保がますます重要になると感じました。

もち蓋、古い台秤など道具も現役です。三代目は、材料を量る単位は「匁(もんめ)」で教えられたので、今でも匁を採用しています。今ではもう製造されていない台秤は、しっかり手入れされています。お店の奥に石臼の餅つき機が見えます。新しい餅つき機を入れたので今は使っていないとのことですが、現役さながらにきれいです。お店のたたずまいに魅かれるのは、年月を経た趣があることはもちろんですが、このようにお菓子作りの現場や道具を大切にしていることも深くかかわっていると感じました。建物が放つ魅力は人とともにあるということを教えてくれました。

四代目が開拓した新たな看板菓子

製菓学校で学んだ一樹さんが、四代目としてご両親と一緒に仕事をするようになってから、いろいろな面で新しい展開が生まれています。

まずカステラができました。底についている紙を慎重にはがすと、焦げ茶色の生地とザラメがあらわれます。これはカステラを食べる時のお楽しみです。てらいのない素直な味が好ましく、安定した人気で常連さんも少なくありません。掛け紙のセンスもよく、西陣のイメージにつながる糸巻きの図柄と「かすてら」の書き文字がよく調和しています。気のきいた手みやげにも重宝しそうです。この、かすてらの文字は四代目の手書きと聞き、取り組むことの幅の広さにも感心しました。

1回に焼けるカステラは20個ということで、品切れにならないように気をつけているそうですが、それでも「ああ、残念」というお客さんもあります。「西陣の手みやげ」の定番になることでしょう。

Pay Pay も早くから導入し、利用する人は多いと聞きました。四代目を頼もしく感じながら、自分たちも今の持ち場をしっかり守っている三代目夫妻の存在も光っています。ショーウインドーにつつましく置いてある工芸菓子は、一樹さんが和菓子の「一級技能検定試験」を受験した時の試験の課題です。毎日家で一生懸命練習し、見事合格されました。

「作ってから何年もたって、色も変わって割れたところもあるけれど残してある」と敏恵さんは思いのこもった言葉で語りました。二世代で、職住一体の老舗の屋台骨を支える大福餅老舗のこれからの展開に明るさと可能性を感じました。

季節と紋日が生きる西陣に根を張る

これからの毎日は「正月餅」で大忙しの毎日になります。鏡餅の形をした半透明のケースは、お餅がひび割れたりかびたりせず、長もちするというすぐれものです。このように新しく良いものは素早く取り入れる経営感覚にも注目しました。そしてケースに入れた後に、もう一度蒸すというていねいな仕事に職人としての姿勢を感じます。

今は正月餅中心の時期であり、店頭に並ぶお菓子の種類も一番少ない時です。「いつもはもっと、いろいろ並んでるんやけど、今はほんま一番少ない時やから」と敏恵さんはとても残念そうでした。そう言ってくれる気持ちもとてもよくわかるし、うれしく思いました。「京都は少なくても月に一日は紋日があって、決まったお菓子がある」と聞き、改めて暦や年中行事とお菓子は深く結びついていることを感じました。

12月に入ったばかりの時、お火焚きまんじゅうがあったので「今日はありませんか」と聞くと「あれは11月のものやから。まあ12月の頭くらいは作ってたけど」という返事に深く納得しました。お二人が季節ごとのお菓子を教えてくれました。もう少し早く来たら「栗赤飯があったのになあ。うちの作り方はお米とお米の間に栗をまるごと入れる。そうすると栗の甘みがごはんに移ってほんまにおいしい」と力を込めて話してくれました。それはぜひとも、来年を楽しみに1年待つことにします。

また、年末はもちろん超多忙ですが、今宮神社のお祭と重なる端午の節句あたりもとても忙しいそうです。またお盆の五日間は朝四時起きとなるとのこと。十五日にお供えする糯米だけを蒸した「白むし」はおいしいと評判で、お供えだけでなく食卓用もつくるとのことでした。また食べたい人のために十五日だけでなく、前後の何日かは「白むしあります」となるそうです。定番のお赤飯は、色合いもやさしく、糯米のおいしをしっかり感じます。小豆はふっくら大粒です。白むしもさぞ、と思います。

お店の名前にもなっている大福はむだのない、きれいな動きに見とれてしまいます。この大福は技術だけではなく、誠実な仕事を日々重ねるなかで生まれる形でありおいしさです。

雅な京都の本筋、底流は大福餅老舗のようなお店の存在がになっていると感じました。京都の奥深さはこうした地域の暮らしを支ええている商店街の営みにあると思います。

年が明け、店頭にうぐいす餅や桜餅、桜もち、よもぎ餅、花見だんご等々彩も豊かに並んだ時にまた訪ねます。来る年が平和でお明るいとしになりますようにと願い、今年の京のさんぽ道で出会ったみなさん、お世話になったみなさんにお礼申し上げます。

大福餅老舗(だいふくもちろうほ)

京都市上京区千本通寺之内上る西五辻北町439

営業時間 8:00~18:00

定休日 おおむね月曜(月によって異なります。事前にご確認ください)