世の中にはあらゆる種類のお菓子があふれています。有名シェフと言われる人が作ったものでも、遠く離れたお店のものでも手に入る時代です。そんな今、ケーキを買う日はどんな日でしょう。家族の誕生日、記念日、いいことがあった日、反対に心が沈んだ日。お菓子はその時々の気持ちにもかかわって、思い出として刻まれます。

フランス文学を専攻した青年が、お菓子作りの道へと進み、生まれ育ったまちでお店を開きました。おいしさを追求し、素材に妥協なしの「何気ない普段の日を少し豊かにする」お菓子です。

タルトとフランス菓子の専門店「プチ・ラパン(小さなうさぎ)」は、開店から14年を迎えました。こじんまりしたかわいいお店は、オーナーシェフの個性とお菓子への思いが凝縮されています。お菓子と一緒に楽しい会話も手渡し、味わう場面をより幸せにしてくれます。パリで出会った一つのお菓子が人生を決めたプチ・ラパンの物語です。

フランス菓子にたどり着くまで

阪急電車の長岡天神駅から3,4分歩くと、地中海の町を思わせる白い建物のショッピングモールがあります。こみちをたどるように、レンガの通路を進むとそれぞれの感性にあふれる店舗が並んでいます。白地にオレンジ色が映える日よけと、オレンジ色のドアが可愛いお店がプチ・ラパンです。

オーナーシェフの友田成生さんは、高校生の時から友だちを呼んで「パーティのようなこと」をするのが大好きだったそうです。そこで「パーティならフランス料理」と思いたち、インターネットもない頃のこと、すぐに近所の本屋さんで5冊組の料理本を購入し読んでみると、フランス料理の背景や食に対するこだわりに衝撃を受け、あこがれを抱きました。しかし「好きなことは趣味にしたほうが楽しい」と、大学へ進学しました。ただフランスへの思いは断ちがたくフランス文学を専攻。しかし「就職超氷河期」が囁かれる状況となり「フランス文学を学ぶ男子が就職できるのか」という不安がわき上がり、中退してフランス料理の道へ進みました。

横浜や東京のレストラン、結婚式場、ホテルで経験を積む中で、休暇をとってパリへ行き、有名店めぐりをしてみたものの「これがわざわざパリまで来て食べる味なのか。東京でもどこでも食べられる味だ」と残念な思いがつのりました。そんな時に入った名も知れないパン屋さんの「りんごのパイ」を食べて、お菓子への価値観が一気にくつがえったのでした。良いりんごと小麦粉にバターを使い、ていねいに焼いたごく普通のパイこそ本当においしいのだと教えてくれたのです。友田さんの進むべき道がはっきりした、かけがえのない出会いでした。

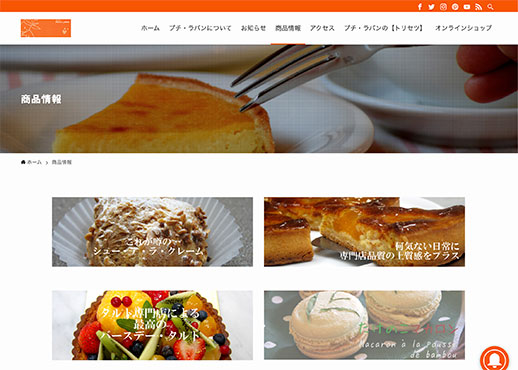

最高の素材を使ったシンプルなタルトやフランス菓子を、地元長岡京のみなさんに日常でも気軽に楽しんでほしいと、2007年2月にプチ・ラパンが誕生しました。お店に並ぶのは、きらびやかなデコレーションや、生の果物を色とりどりに使った華やかなケーキとは違っています。「菓子屋の仕事は素材の旨みを引き出す最大限の糖分量と火入れの時間の見極め」と語るように、果物も火を入れた、生とは違うおいしさがしっかり味わえる焼き込んだタルトが中心です。

季節限定の商品もありますが、常時5~7種類のタルトとシュークリームなどが並んでいます。時々「甘さ控えめですね」と言われるそうですが、フランス菓子の基本をきちんと踏襲しているので、糖分量を抑えて作ることはないと言います。甘さ控えめのケーキがほしい、あるいはおいしいと思っているお客さんが、ここのケーキをおいしいと感じたということは、素材に妥協せず、ていねいにつくったプチ・ラパンのお菓子の味が伝わったのだと思います。「一生懸命やっていれば必ず見てくれる人がいる」という言葉を大切にしていると話してくれましたが、甘さ控えめ云々の出来事がこの言葉を裏づけています。

早い時期に本物を知ってもらう職場体験

今年はコロナのために実施されませんでしたが、毎年中学生の職場体験を受け入れています。学校へは「アシスタントを一人入れるつもりで受け入れます」と伝え、3日間一人で参加すること、お店のユニフォームを着てお店で日々こなしている仕事と同じ内容で働いてもらうことを条件としています。

実際の仕事は、タルトと並ぶ看板商品のシュークリーム作りです。いつもと同じ量のシュークリーム用のクリームを銅の大鍋でたき、皮に詰め、3日目はお店の外で販売してもらいます。

大きな銅の鍋でクリームをたきあげることも、皮にいっぱいのクリームを詰めることも、どれだけ大変かを知ると、指示がなくても自ら次々仕事を進めていくそうです。そして、自分が完成までかかわったシュークリームが売れると、顔つきが変わると聞き、友田さんが求めている「仕事の本質を知る」ということに一生懸命取り組んだ中学生は、きっと得難い経験になったに違いないと感じました。

また再生繊維のユニフォームやテイクアウト用には再生紙の箱、夏場はクリームを冷やすために使った水で打ち水をするなど、毎日の仕事のなかでできる少しでも環境への負荷を減らすことを行っています。バターや牛乳、小麦粉などお菓子作りの素材はすべて自然と人の営みのなかから生まれています。プチ・ラパンのお菓子をこれからも多くの人に届けるために、毎日の少しの努力が続けられています。

お菓子だけにとどまらずNEXT GOAL

友田さんにお店の名前はどのようなことからつけられたのか聞くと「よく覚えてないのです。最初はパリの学生街のカルチャラタンからとって、カルチェラパンという名前を考えたのですが、わかりにくかったので、プチ・ラパンならかわいくてミッフィーのイメージもあるし覚えやすかったからだと思います」と返ってきました。肩に力など全然入っていないゆるやかでとても柔軟な答えで笑いがこみあげてきました。

「プチ・ラパンコーポレート」のサイトは「上級ウェブ解析士」の資格を持ち、自社のホームページやフライヤーなどの制作もこなす友田さんが、段々とこの分野の仕事の相談や依頼を受けるようになり、開設されました。食品表示法についてなど、食品や飲食にかかわるすべてのお店に必要な情報が、わかりやすく紹介されています。また、ウェブを活用する一方で紙媒体の良さも生かしています。奥様のMIYAマネージャーさんは、10年以上ほぼ週刊で発行される手書きの「プチ・ラパン通信」を担当されています。

去年のクリスマスケーキの予約チラシを地元中心に新聞折り込みしたところ、すぐに予約数が埋まったそうです。また市内9店舗の洋菓子、和菓子、パンのお店合同の「秋冬コレクション」のチラシも近々折り込みされるとのことでした。経営者、シェフ、ウェブ関連の仕事と、よくこれだけできるものだと感心します。しかし「よく時間がありますね」「すごいですね」などの愚問は差しはさむ余地のない明快でおおらかで、楽しそうな話ぶりです。

地元長岡京の特色を生かした長岡京産レモンのタルト、細川ガラシャゆかりの地として「ガラシャの絆」シリーズなども商品化されています。絆シリーズはスパイスがきいた焼き菓子「激昂・信長」アーモンドに砂糖の衣かけをほどこした「父光秀の愛情」など傑作ぞろいです。

本場フランスのタルトとフランス菓子の専門店プチ・ラパンはこれからも、私たちに想像もつかないおもしろくておいしいお菓子の夢を見させてくれそうです。

プチ・ラパン

京都府長岡京市開田3-3-10ロングヒル1階

営業時間 10:00~19:00

定休日 月曜日