毎年待っている、淡い香りの白くやわらかい筍。京都では外せない季節の味わいです。春の初めの走りから、あたたかい雨を受けてぐんと成長する旬まで、時々の筍を楽しみます。

京都の西、乙訓(おとくに)地域は「京の伝統野菜」に指定された京筍の本場です。まだ地面から顔を出す前に、土の中から熟練の技で掘り起こします。「白子」と呼ばれるこの筍は、一年通しての手入れが欠かせない「畑」からしか収穫することはできません。

伝統の栽培方法を受け継ぎながら、多くの人に竹に親しんでもらう場としてのイベントの企画、竹パウダーなど新しい使いみちの開発、高齢化による放置竹林の整備など「日々是好竹」と忙しい毎日を送る筍農家三代目の石田ファーム 石田昌司さんに話をお聞きしました。

農薬・化学肥料一切なしの畑

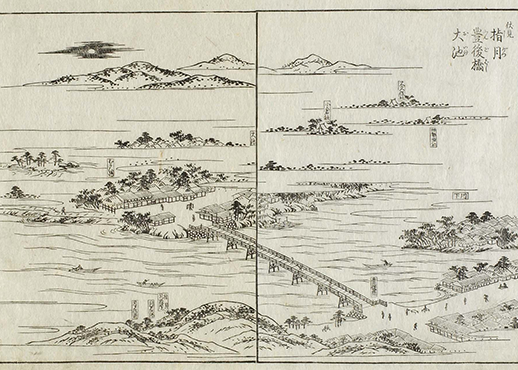

筍は竹の若芽の総称です。成長が早いことから「十日」を意味する旬の字を当てたと言われています。出回る筍の多くは「孟宗竹」の筍で、江戸時代末期にはその栽培が急速に広まりました。乙訓地域の地質は、酸性の粘土質で水はけがよく、生育に適していることも好条件でした。明治35年、現在の京都市西京区、向日市、長岡京市、大山崎町の23か村にわたる筍組合が組織され、栽培方法が共有されていたことが記された文書が残っています。ずいぶん早くから地域の重要な農産物として育てていこうという先見の明があったのです。

こもれびがさし込む竹林は空気が違います。風にそよぐ竹の葉のさやさやという音や、すっかり上達したうぐいすのさえずりが絶え間なく聞こえてきます。取材に伺ったのは白子筍の最盛期で、石田さんは「うぐいすの声に耳を傾ける間もない」ほどの忙しさのなか、石田ファームだからこそのお話を聞かせていただきました。

白くやわらかな京都特有の筍は「京都式軟化栽培法」という伝統の栽培方法で育てます。春の収穫が終わると「お礼肥」を施し、筍を生む親竹の先を折って根と竹本体を守り、日当たりや風通しをよくします。その後6月には「さばえ」という細い竹の刈り取り、夏には肥料で養分を与えます。石田ファームでは有機肥料を使っています。秋は、古い親竹を伐採し、稲わらを敷きます。この稲わらは石田さんの田んぼで収穫されたお米のわらです。そして冬は、敷きわらの上に赤土粘土をを重ねる「土入れ」をすることで、ふかふかの布団のような畑になります。この土運びも重労働です。白子筍は短い間ですが、たけのこ畑の手入れは一年中の仕事です。

石田さんは農薬、化学肥料を一切使いません。竹林は有機認証を受けています。竹チップの堆肥は、奥のほうは、ほかほかしてあたたかく、かぶと虫の幼虫のベッドになっています。

竹林と隣り合う畑いっぱいに咲く白い花は、種を採るために植えられた「固定種」で、この地域のお正月を祝うお雑煮に使う、雑煮大根の花でした。固定種とは、先祖代々受け継がれ、農家が自ら種を採っています。昔ながらの味で個性がありますが、大量生産には向かず、病気にも強くありません。

有機栽培にしても固定種の種を守ることも手間はかかり、収量は少ないなど苦労されることが多いと思います。でも、これからは「作物は商品ではない」と消費者も認識する、双方向の関係がいっそう大切になってくると思いました。

お話が一段落したところで、石田さんのお父様、健司さんとご一緒になり、朝堀りの白子筍のごちそうにあずかりました。健司さんは今年の6月で94歳、3~4年前までは筍掘りもされていたと聞いて驚きました。「化学肥料を使わんと、ごま油の搾りかすをやって、土がええし、甘みがあってええ味や」と、土の大切さをしっかりした口調で話された姿は50年続くこの竹林を受け継ぎ、竹とともに過ごしてきた方のまぎれもない風格でした。

生まれて初めて、生の筍いただきました。石田さん曰く「りんごの食感と、とうもろこしの甘み」さくさく、しゃきっとして甘みと香りは果物のよう。初めて巡り合った滋味です。

掘るにも道具にも職人の技

やわらかい筍を土の中から掘り出す道具は乙訓独特のもので「ホリ」言います。長さは1メートルほどで刀を思わせる静かな鋭さがあり、先端はU字型になっています。土の中に刺しこみ、手に伝わる感触で筍と地下茎がつながっているところを突いて切り離し、てこの原理で掘り起こします。まさに職人技です。

父親の健司さんによると、ホリの先は一日で摩耗してしまいますが、鍛冶屋に渡せば夜なべをして次の日の朝には、またしっかり使えるようにしてくれたそうです。「昔はそういう鍛冶屋が村に一軒はあった」という話は、当時の乙訓地域の筍栽培の隆盛ぶりがわかります。

ホリをつくる職人さんも少なくなってしまったそうですが、石田さんが使っているホリは、まだ40歳くらいの職人さんの作です。

筍を入れるかごや運搬用の箕(み)などを作る竹細工の職人さんも少なく、手に入れにくくなっているそうです。以前は当たり前にあったものが、手間がかかるということでなくなる寸前になっている竹細工を、なんとか残したいと考えています。脱プラスチックが世界中の大きな課題になっている今、竹に光が当たる時がめぐって来たと感じます。

さて、いよいよ筍掘りの見学です。美山町の岡さん家族も一緒に筍畑へ入りました。乙訓地方では昔から「お客さんを座敷にあげても、竹藪には入れるな」という言葉があるほど、竹林を大切にしてきました。

「三方にひび割れが目印なので、そこを踏まないように。そこそこ」と石田さんに教えてもらいながら、踏まないように、おっかなびっくり目印に近づきました。石田さんは慎重にホリを使いながら、最後のほうは体重をぐっとかけて掘り出しました。

一日に何十キロもこうして傷をつけずに掘り出す仕事は、力もいるし、神経も使う、考えながらしないとならない、大変な職人技です。石田さんが言われたように、たけのこ農家は60代は若手と言われる現状で、畑つくりも含め、一貫して学べる養成講座のようなシステムが必要になると思いました。そして、環境に負荷のかからない循環型のたけのこ栽培を志す人が増えればいいなあと、竹の夢が広がります。

物々交換に似た関係が力になる

今回は竹や筍のことだけでなく、古民家や紙飛行機つくりなど趣味についても楽しい話を伺いました。吹き抜けになった二階の天井には、高校生の時に作ったという大きな工作飛行機が見えます。楽しそうにそして熱心に話す様子は少年のようです。このお人柄で、石田さんが言うところの「物々交換に似た関係」の輪がどんどん広がっています。

美山の岡さんご夫婦は、美山での獣害で全滅した「ねこやなぎ復活プロジェクト」がご縁で、たけのこ畑の作業などの手助けをしてもらっているそうです。「こういう関係が困った時に助けてくれるんです」とほがらかに語ります。

毎年ゴールデンウィークの最終日には、大きくなった不要なたけのこを切り倒し、その幼竹を使ってメンマ作りをするイベントが開催されます。メンマ作りは、今全国に広がっている、不要な幼竹の活用方法で、地域おこしや景観保全にも一役かっています。

少し離れたところにある、山の竹林に「茶室」建築中です。京都建築専門学校の校長先生と学生さんの協力でだいぶできあがっています。荒壁にはちゃんと竹が組まれています。昔のようにもっと身近なところで竹を使えるようにという願いも伝統工法によって活かされています。

石田ファームは、これから孟宗竹から、破竹(淡竹、白竹とも書く)そして、真竹のたけのこへと移ります。その合間を縫っての田んぼや畑の仕事も待っています。6月いっぱいまで気の抜けない石田さんですが、また助けてくれる人たちがやって来るでしょう。

「物々交換に似た関係」は、売り買いの場にも当てはまる気がします。作ってくれた人とお金というものと交換するものに感謝する。消費や経済にも、これからはこういうあり方が広がる可能性を感じた一日でした。

石田ファーム

長岡京市井ノ内西ノ口19番1