この京のさんぽ道で、昨年は筍の収穫、メンマ作り、山の竹林の農小屋建築と、度々取材させていただいた石田昌司さんの石田ファームを訪ねました。

季節は竹の秋。美しい竹林の竹は、一年の仕事を終えて黄色に色付いた葉を落とします。今年は暖かい日が続いたので筍の成長も早く、収穫はすでに終盤を迎えています。朝早くから掘って、計量、箱詰め、出荷というあわただしい合間を縫い、メンマ作りや「高圧処理」した筍の試食と検討などが活発に行われました。

竹やたけのこに関心のある人たちが寄り合い、活動を続けていくうちに、知れば知るほど、通えば通うほど、竹と筍の不思議さ、おもしろさに引かれ、興味は尽きません。

おとなの日帰り林間学校のような一日

4月の良く晴れた日曜日、石田ファームの今年最初のメンマ作りと「高圧処理」した筍の試食会の会場は、整備された筍畑に囲まれた石田ファームの作業場です。

作業に入る前に、まかないのお昼ご飯のお相伴にあずかりました。玄米ご飯に筍入りカレー、筍と春キャベツの炒め物を頂きました。石田ファームの食材、付け合わせのらっきょうは参加された元学校の先生の自家製という、本当のご馳走でした。「滋養」がからだにしみこむ感じに、張り切ってメンマ作り開始です。

良い筍がとれる「親竹」を残し、それ以外の伸びたたけのこは伐って、日が差し、風が通るようにします。「幼竹(ようちく)」と呼んでいる、その「竹未満」のものを、捨てるのではなく活用方法を模索するなかで考えられたのがメンマです。今、このメンマ作りは全国的にも広がりを見せ、商品化を実現した所もあります。

皮をはぎ、寸法を考えて切る、大きな寸胴にお湯を沸かす釜焚きと、自然と分担ができて作業が進みます。薪割り担当の方のあっぱれな腕前に、みんながどよめきました。

包丁がさくっと入ったところからが使える部分、塩分30%等々、手順を追ううちに「ああ、もう一年たったのだなあ」と、筍や竹つながりで、多くのみなさんと出会ったことがよみがえってきました。そして、関心のある人が可能な範囲で参加し、それぞれの意志で自由に続けられている、この自立した活動がすばらしいと思いました。実際に竹林に囲まれた中で、みんなで和やかに無心に作業をすると、とても楽しく、やはり人と人が一緒に共同で何かをすることは大切なことと改めて感じました。

ゆで上がった幼竹は、熱いうちに塩をして重石を乗せて樽に仕込み、発酵させます。出来上がりを期待して、待つことも楽しみになります。メンマとして食べられるようにするにはさらに、発酵の後、塩出しをして味付けという、けっこうな手間ひまがかかったものになります。

石田ファームは「竹とたけのこラボ」

幼竹を湯がいている時間を利用して「高圧処理筍試食会」も行われました。石田さんが食品会社に依頼して、高圧で生の筍を処理するという実験を行い、その結果の検証と試食という興味津々の企画でした。形状はどうなったか、えぐみはどうか、筍本来の香りや甘みのある味わいは残っているかなど、みんなで試食し、意見を交わしました。

当日は、アスリートフードマイスターや管理栄養士という「食」関係の常連さん、自他ともに認める竹好き、竹ひと筋の研究者という専門家も参加していました。試食しているうちに、「えぐみが口の中に残ってるなあ。すっきりさせたい」と、「利きたけのこ」を中断してお茶の時間となりました。お持たせのふきのとうのクッキーと、ハト麦やおからパウダー、ブルーべリーなどを使ったグラノーラの最高のおやつを頂き、コーヒーでひと休みしました。

石田ファームでは、ホームページや通販サイトは開設していませんが、筍の高い品質は口コミで広がり、関東方面からも注文があります。しかし石田さんは、高値で売れる筍を育てるだけではなく、余ったけれど同じように、しっかり手入れされた、ふかふかの畑で育ったたけのこを何とかして生かしたいと奮闘を続けています。

それも同じことを続けるだけでなく、今回の高圧処理のように新しい方法も果敢に試みています。そのため、多くの人がおもしろくて楽しい活動と感じて集まって来るのだと思います。

幼竹でメンマを作るのは、とても手間とコストがかかってしまいますが、今の完全手作業から他の良い方法に移行できれば、安く、安心で美味しい「純国産 京都のメンマ」ができます。そう思うと夢が広がります。そして、その夢は現実のものに、きっとできると感じます。

石田ファームはこれからも、ラボのように幅広い人が集まって実験をくり返し、竹とたけのこの未来図が描かれていくことと思います。

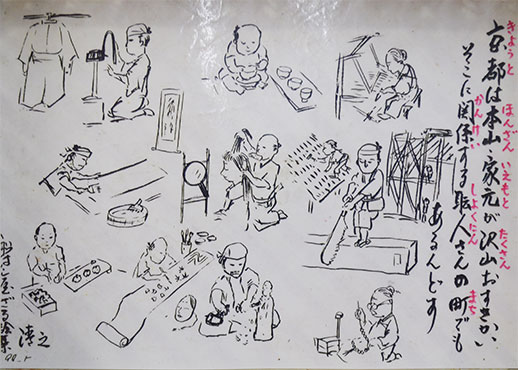

受け継がれる技術と、地域に根ざした暮らし

竹林の間のこみちは、うぐいすのさえずりと竹の葉が風に揺れる音だけが聞こえる別世界です。数年前から石田ファームで仕事をされている、兵藤暁人さんが、筍掘りに励んでいました。

その日も気温は20度を超えていて、兵藤さんは汗をかきながらの作業です。地面のひび割れを見つけて、地下茎の張り方も見極めながら慎重に「ホリ」を差し込んでいます。兵藤さんは、次々移動して、手早く掘りあげていきます。午前中にすべて掘らないと出荷が間に合わないし、次の日には大きくなり過ぎる筍もあります。

離れた筍畑へ行っていた石田さんがもどり、兵藤さんにアドバイスや確認をしています。

計量すると兵藤さん一人で60kgもありました。そして何といっても、兵藤さんのこれまでの最高、1.5kgの大物を掘りあげたのです。大物を手にした兵藤さんはうれしさの広がる、とても良い表情をしていました。

竹の棒を差し込んであるのは来年、筍を取る「親竹」の候補です。筍だけを見て選ぶのでなく、良い筍ができるかどうか、地下茎をしっかり見て決めるのだと教えてもらいました。竹は一本、一本単独に生えているように思いがちですが、地下茎が横へ伸びた所から地面の上へ出てきます。ですから、良い筍を取る親竹を選ぶには、地下茎を見る目利きとなることが大切です。

ふかふかの畑と、すっと伸びた竹を見ていると、いつも気持ちが軽くなります。美しいと感じる竹林も田畑も里山も、それは必ず人の手が入っているからこそ、ということを改めて感じました。

帰り道、大きな樫の木の根元に祀られた、古い三体の石の仏様にお参りしました。石田さんの父親の健司さんが長年お世話をされている、石田家のご先祖様なのだそうです。ひっそりと、優し気なたたずまいに引かれます。

すがれの菜の花が咲く畑には、6月にはお正月用の「雑煮大根」の種まきをされるそうです。

農作業には、季節の物差しが生きています。その地に根付いた季節や暮らしの尺度から、多くを学ぶことができます。

石田ファームの今年のメンマ作りは、まだ続きます。

石田ファーム

長岡京市井ノ内西ノ口19―1