時雨模様の寒の内、あたたかい湯気が恋しくなります。千本丸太町に70年以上続くうどん屋さんがあります。しっかりとった出汁と細めの麺。京都らしいうどんです。

大改装を経て「うどんとフレンチのお店」に生まれ変わって8年。その間熟成されてきた心地よいお店の雰囲気を感じます。平日のお昼はうどんや丼物、夜と週末は本格フレンチとワインでゆっくり過ごせる得がたいお店です。

カウンターと蝶ネクタイ

うどん屋はシェフの実家です。ご両親が元気に切り盛りしています。繁華街の喧噪から少し離れた千本丸太町という立地にも、この新しいスタイルがしっくりなじんでいます。

付近は、かつて平安宮の中心地で、大極殿跡とされています。西陣織など伝統産業にかかわる人の住むまちで、個人商店や会社も多く、活気にあふれていました。今はマンションやビルが増えましたが、銭湯や和服しみ抜きなどの看板に、かつての面影が感じられます。

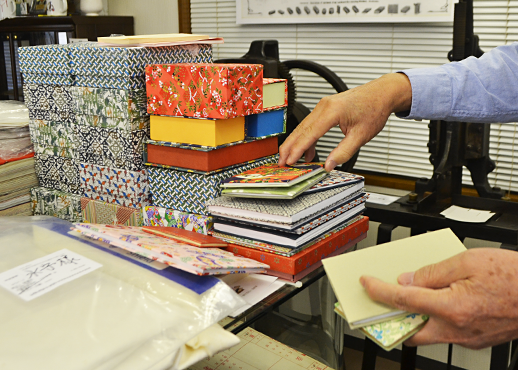

阿さひは、長く地元の人たちに親しまれてきました。近所の会社で働く人たちのお昼ごはんや残業の時の出前と、お世話になった人も多いことでしょう。麺類、どんぶり物の定番から、先代から受け継いだ看板の味、巻き寿司や分厚い身が評判の鯖寿司もお品書きにあります。

お店は大きな提灯が目印です。うどんの時間は赤地、フレンチは白地になります。入口の通路は、京都の路地の趣です。奥にテーブル席、通路の右手がカウンター席になります。

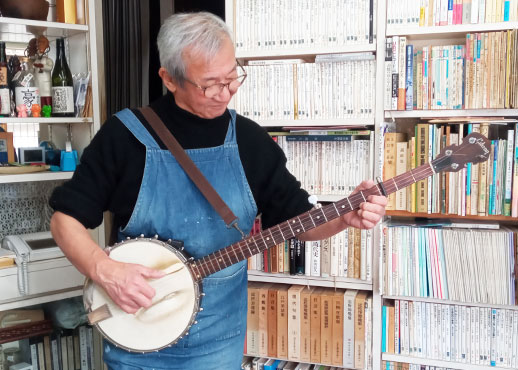

カウンターをはさんで、シェフのご両親がきりっとした立ち居振る舞いで仕事をしています。蝶ネクタイにベスト、ベレー帽と、とてもおしゃれなお二人も、この新しいお店の雰囲気をつくる欠かせない配役のようです。

昼間は、グラスにたっぷりのあたたかいお茶が出され、ほっと一息つけます。何十本もの洋酒が並んだ様子はインテリアの一部のようです。待つ間に瓶のかたちや、ラベルを見るのも楽しいひと時になります。おうどんは変わらぬ「あさひの味」です。

落ち着いた色合いの、夜はフレンチとワインのお店になるカウンターでおうどんをいただくのは、新鮮な感じがします。オープンキッチンのうどん屋さん、なかなかいいものです。

気取らず楽しめる本格フランス料理

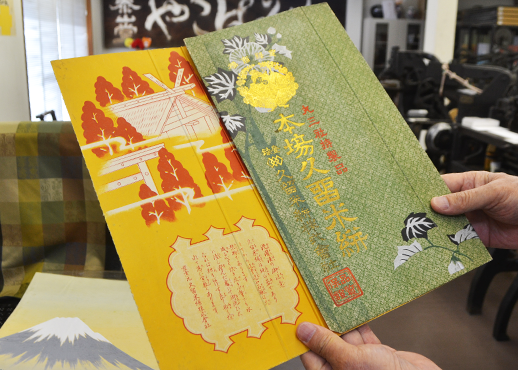

シェフは2002年から左京区で、ビブグルマンにも選定されたフレンチレストランを13年間続けました。生まれ育った地へ移転し、実家のうどん屋も引き継ぎつつ、フランスへ渡って得た経験も生かして、おいしいと自分で納得したフランス料理を提供できるお店をめざしました。そして2015年「うどん屋もありフレンチもやる」という画期的な「阿さひRive gaucahe」を開店しました。

リヴ・ゴォシュにはフランスワインはもちろん、ウイスキーやブランデー、リキュールなど様々な洋酒が揃っています。シェフとソムリエールに聞いて「この一杯」を楽しめます。薬草の風味のとてもめずらしいリキュールなど、ワイン以外にも試してみたいお酒がいろいろあります。

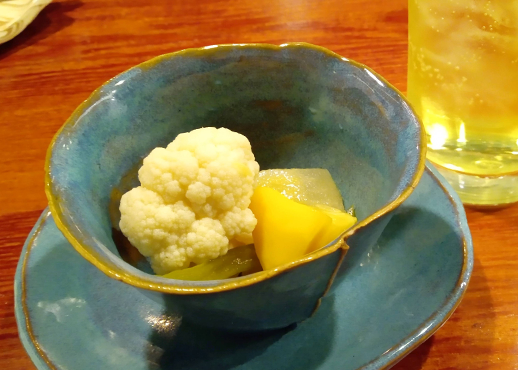

料理は、一つ一つがとてもていねいに作られていて、素材に対する真面目な向き合い方を感じます。その日はおつまみと軽めの一品にしました。おつまみに選んだピクルスは、それぞれの野菜の食感も生かしながら中までしっかり味がして、単調ではないおいしさを感じます。野菜のすごさを改めて思いました。

もう一品は、えびとじゃが芋の料理です。えびとじゃが芋の組み合わせがどんなものかイメージできませんでしたが、オリーブオイルと香草になじんで、これが「出合いもの」になっていい味を出していました。自家製のパンがまたおいしくて、料理のよい相棒です。

合間、合間にシェフやソムリエールの方のワインのこと、お二人とも住んで仕事をしていたフランス郊外のことなど、興味のつきない話も、食事をより豊かにしてくれます。フランスの郊外の家は、広い庭があり料理に使うハーブはそこで摘み、買わない、ヨーロッパは乾燥しているので野菜や果物も水分が少なく固いが、火を通すとすばらしく深い味になるなど、聞きながら、行ったことのない、そのフランスの片田舎の風景が何となく目に浮かんでくるような気がしました。

またフランスでは家具なども含め、生活に必要なものは身のまわりにあるものを生かしているとフランスの暮らしぶりも話してくれました。

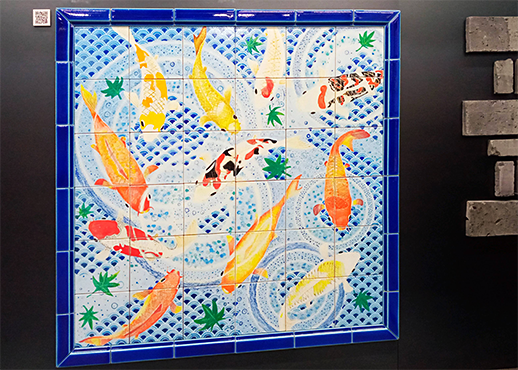

料理がよく映えるいい感じの器だったので「雰囲気のいい食器ですね」と言うと「それは彼女が作ったのですよ。ほかにもいろいろ店で使っています」というシェフの答えが返ってきました。ソムリエールで、その上、お店で使える陶器を作れるとは、すごいですねとおどろくと「土をさわっているあいだは無心になれます。その時間がとてもいいのです。何も考えない、頭をからっぽにする時間は必要かなと思います」と言われました。

左京区のお店で獲得した「ミシュラン・ビブグルマン」は「費用対効果がよく、価格以上に満足感のある料理」高級レストランではなく気軽に食べられるお店が選定されます。リヴ・ゴォシユはその真価のあるお店です。

シェフと対面する「カウンターのフレンチ」など、緊張するというか、少し気づまりな感じがしそうですが、まったくそんなことはなく、気軽に料理もお酒も楽しめます。一人でも友だちや家族とでも、たまには気前よく、家での食事とはちょっと違う、豊かな時間を持つことを大切にしたいと思いました。

親しみやすく本道を行く得がたい店

シェフは、どんな素材も、ここへ来るまでどれだけの月日と手間をかけ、納品されるまでどれだけ多くの人がかかわっているか、食材やワインをはじめいろいろなものが納品されるがそのうち何か一つ欠けてもだめなのだ、そのことを考え、大切にすること、そしておいしい料理にすることを、スタッフに常に伝えています。その視点で目利きした素材を、信頼できる取引先から仕入れています。それらのことが味に接客にあらわれ、お店の空間が生まれているのだと感じます。

「うどんをフレンチ風にアレンジしたら」などとよく言われるそうですが、そういったことはまったく考えていません。きちんととった出汁とバランスのよい麺、それで完成成立しているあさひのうどんです。フレンチも「渾身のブイヨン、フォン」を使った本格フレンチです。

ビヴ・グルマンに選定されたことはすばらしいことですが、お店のプロフィール的にさらっとふれているだけです。お店を探す時の選択のデータの一つに、といった扱いです。

コロナで休業していた期間に黒だった壁を漆喰で白く塗ったり、カウンターも今の色に塗り替えるなどの作業をおとうさんと一緒にされたそうです。それも含めて「これから店をどのようにしていくのか」を考えるよい機会になったと話されました。

ワインセラーを背にして、鯖寿司を作ったり箱詰めをしたり息のあった夫婦二人の仕事が進みます。「あんかけ」用の生姜をすったり出汁を用意していたシェフは、魚をさばき、ブイヨンやフォンの様子をみたり、諸々の下ごしらえや仕込みをしています。奇をてらった「うどんとフレンチ」ではなく、それぞれのおいしいと思う料理でお客さんに喜んでもらう、そこに集約されています。おいしいものをいただくことは幸せなことです。

阿さひet Rive gaucheは、食べることを通して、私たちの気持ちをあたたかくしてくれる、静かな誇りを感じる得がたいお店です。

阿さひet Rive gauche

うどん屋「あさひ」 フレンチレストラン「リヴ・ゴォシュ」

京都市上京区千本丸太町上ル東側小山町871

営業時間

フレンチ/平日17:30~22:00、土曜・日曜・祝日11:30~15:00

うどん/11:30~15:00

定休日 フレンチ/不定休、うどん/土日祝