実りの秋は、仕込みものも、時をかけて旨みを増します。左党を喜ばす「秋上がり」の日本酒、八十八夜の頃に摘んだお茶も熟成して深い味となります。これからしばらく、お茶会があちこちで行われ、紅葉を楽しむ野外では親しみやすい気軽なお茶席も多くなります。

久しぶりに宇治を訪れ、町並みは変化しても馥郁と香るお茶の歴史と文化を伝える地であることを感じました。

宇治茶師の伝統を伝える長屋門

JR宇治駅で下車し、海外の観光客の姿が目立つにぎやかな宇治橋通りへ進むと、新しいカフェスタイルのお店と、お茶を商う看板を掲げた伝統的な建物が入り交じっています。スーパーマーケットもできていて、観光と地元仕様の店舗が共存しているのでしょうか。スーパーマーケットを出入りする外国の人も多く見かけました。そして、ひときわ目を引くりっぱな門が見えてきます。代々茶師として重要な役割を果たしてきた上林春松家です。

この「長屋門」は、御茶壷道中やの御用茶壷を送り出す格式高い門です。かつて付近にはこのような長屋門が十数軒あったと記されていますが、現存するのはこの長屋門のみになってしまったそうです。貴重であると同時に、今現在も健在で残していくことの大変さを思いました。

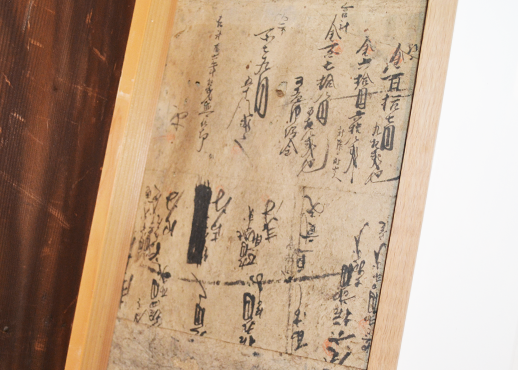

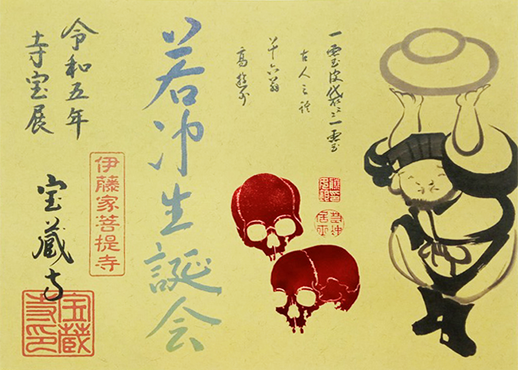

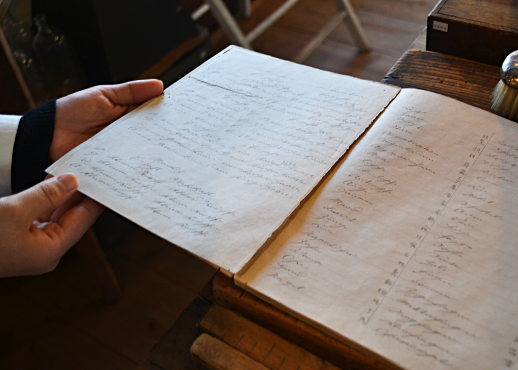

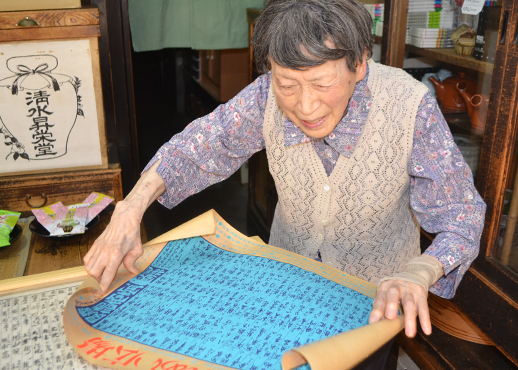

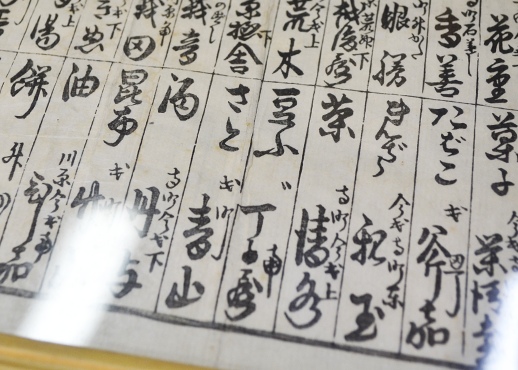

邸内に開設されている「宇治・上林記念館」を見学しました。豊臣秀吉や徳川家康、家光など、歴代の天下人にお茶を納め、また優れた武将であり大茶人でもあった、古田織部や小堀遠州とも親交を示す貴重な古文書が目の前に展示され、ガラス越しとはいえ、とても迫力がありました。製造の工程を描いた「製茶図」や写真、お茶作りの道具もとても貴重な資料だと感じました。

建物も茶師の仕事に合わせた独特の建て方となっています。外から見える二階に張り出した部分は「拝見場(はいけんば)」と言い、お茶の件座やブレンドなどを行う一番重要な場所です。直射日光を遮断できるよう、北側が傾斜をつけた壁になっています。唯一天井窓から自然光が入り、時間に関係なく一定した光で葉茶を見ることができるのだそうです。

湯呑以外は、壁や作業台やお盆など、すべて黒でした。艶のない黒色がお茶の緑色を見分けるために適しているからだそうです。拝見という言葉にも、お茶はとても高価で尊いものであったことを感じます。

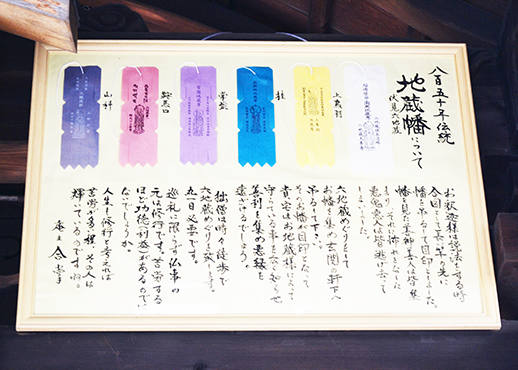

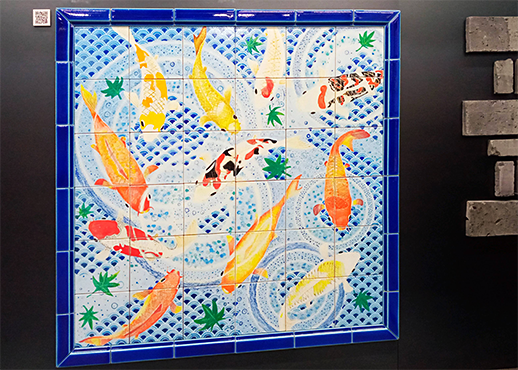

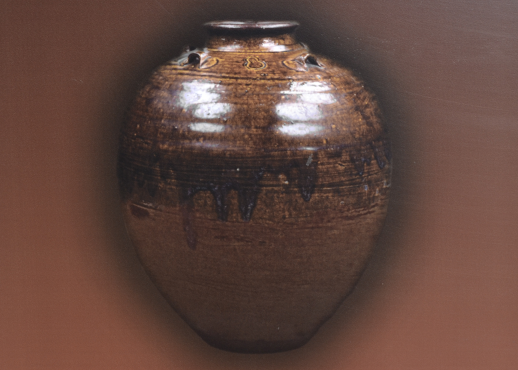

大きな茶壷は昔、将軍家や諸大名、茶人から届いたもので、それに抹茶に挽く前の「碾茶(てんちゃ)」を詰めるためのものでした。新茶の季節に次々と届く茶壷はさぞ壮観だったことでしょう。この壺にお茶をきちんと詰める「茶詰め」も、茶師の大切仕事だったそうです。新茶は茶壷のなかでゆっくり静かに熟成し秋の「口切」を待ちます。茶壷の封印を切って初めて今年のお茶を味わう、おめでたい「口切に茶事」が行われることも多く、風炉から炉へ移る「炉開き」とともには、お茶人さんにとってとても大切な行事になります。「茶人のお正月」ともいわれるゆえんです。

記念館に展示されている茶壷の雄は秀吉公から賜った「清香」の銘がある「呂宋(ルソン)」壺です。ルソンとは今のフィリピンにあたります。中国で作られルソン経由で日本へ渡ったと考えられるそうです。目の前にあるこの茶壷が、遠い昔、はるかに海を越えて無事に日本に着き、その後こうして今ここにあるということに感銘を受けました。

初代春松の弟「竹庵」は士官の道を選び、家康に仕えたそうですが、その恩を忘れず「伏見城の戦」にはせ参じ、討ち死にされた解説にありました。450年にわたり茶師の家を守ってきた一族の歴史の重みを感じずにはいられませんでした。

お茶の町としての繁栄を願って

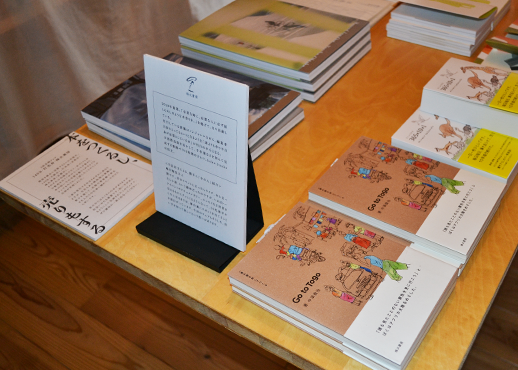

記念館の並びには店舗があり、厳選されたお茶の販売と、喫茶コーナーもあります。

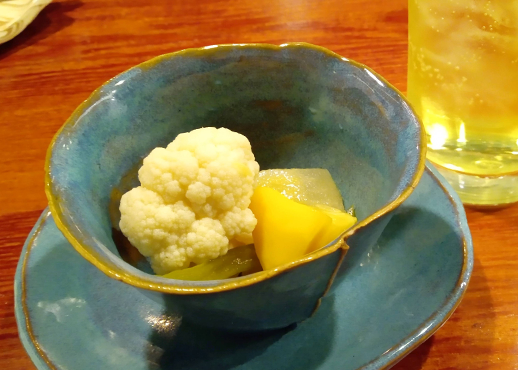

お抹茶で一服させていただきました。大きなガラス戸の外には坪庭があります。こじんまりしとしていますが、よく手入れされた植え込みやつくばいが目に優しくほっとくつろぐことができます。記念館で見た各流派の宗匠が認めた「茶銘」の書き物の軸装が展示されていました。それもまた見事なものでした。

たとえば「濃茶 橋立の昔 表千家猶有斎好」。これは宗匠に納めたお茶に銘をいただき、それを「○○宗匠御好」としてその名を商品名とするのだそうです。つまり、様々な流派の宗匠の御好のお茶を買うことができるということです。何かうれしい気持ちになります。

記念館に展示してある軸は「ご存命の宗匠のものです」と教えてもらいました。こういうことにもきちんと答えてもらえるところに老舗を感じました。外国のお客さんも多く、日本の文化に関心が高いことを伺わせます。

今の季節限定のお茶「蔵出し荒茶」を買いました。茶農家が収穫したお茶をすぐに蒸して揉み、乾燥させただけのお茶のことです。普通流通しているお茶はこのあと、問屋さんで刻んで葉の大きさを揃えたりブレンドされたりしたものですが、荒茶は葉っぱもそのまま、茎も交じっています。ごく限られたところでしか手に入らないお茶で、濃くてこくのある旨みが特徴とのことでした。荒茶を味わえるのも茶処だからこその特典です。ゆっくりていねいにお茶をいれて味わえば、せせこましい暮らし方が少し変化するかもしれないと思いながら、西に傾いた日差しのなかを宇治橋へと進みました。

橋のなかほどに「三の間」という秀吉が茶の湯に使う水を汲ませたという、少し張り出したところがあります。現在も「宇治茶まつり」ではここから水をくみ上げる行事が続けられています。三の間から眺める宇治川上流は、平安の昔から人々の心を慰めたのだろうと思える景色でした。

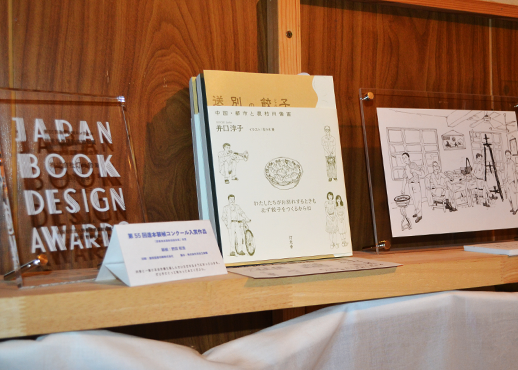

2015年(平成27年)「日本茶800年の歴史」が文部科学省の日本遺産に認定され、そのなかに「茶問屋の町並み」として上林記念館も含まれています。紫式部のまちとして注目され、関心が寄せられることは喜ばしいことですが「日本の茶処」としての深い歴史と文化を、住む人も訪れる人も大切にしていきたいと強く思いました。

宇治・上林(かんばやし)記念館

宇治市宇治妙楽38番地

開館 10:00~16:00

休館日 金曜日