京都府の西南部、向日市は住宅地と竹林や田畑のなかに、1200年前の長岡京の都の跡を示す石碑や公園が点在しています。塀をめぐらせ、門を構えた格式ある「旧上田家住宅」も長岡京の跡に建てられています。

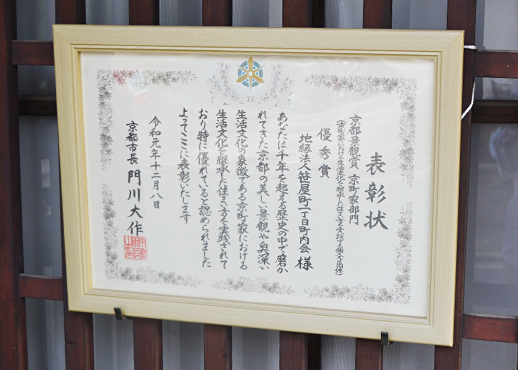

2016年、国の登録有形文化財に登録され、昨年11月に一般公開が始まりました。りっぱな床を設えた座敷やおくどさんのある土間、内蔵、外蔵もある伝統的な形式を受け継いだ農家住宅としての見どころとともに、1200年前の歴史の地層の上にいることをイメージできる、他にはない文化施設となっています。

長岡京の都と上田家住宅が刻んだ時

旧上田家住宅は明治43年(1910)に、建築され、昭和17年(1942)旧国鉄による、戦地への輸送強化のための通称「弾丸列車」という新線計画によって現在の場所、長岡京跡に移転されました。今も建物の内外に遺跡の一部「築地回廊」の柱や雨落ち溝などの位置を示す表示があります。

今立っている場所が1200年前とつながっているような、どきどきする感覚を覚えました。同時に、移転した経緯や移転先が長岡京の歴史を物語る地であったことに、交錯する歴史を感じます。

敷地の東側には農機具の収納や米蔵として使われた「外蔵」が、主屋脇には野菜を貯蔵した室(むろ)があり、大農家の営みがうかがえます。

主屋に入ると、長岡京の宮と参内する人々を描いた襖がはるかな時代へ誘ってくれます。桓武天皇によって長岡京が造営された時、大極殿の西にあった「西宮」は、6か月という最速の日数で建てられたそうです。遷都の理由の一つとなった大和の寺院や一部の貴族などの勢力に気付かれず、極秘のうちに建設を進める必要があったからです。

また、川の少ない大和に比べ、長岡は桂川、宇治川、木津川の三川合流地点にあり、長岡へ入ってからは小畑川があって船運の好条件がそろっていたことがあります。それは平城京で使った木材をそのまま長岡京で再利用するために船が使えることはとても好都合だったのです。「長岡京から平安京へ移った時もまた再利用されました。この時代はとてもエコだったのです」というガイドさんの説明に同感、納得しました。

また当時はごみは川へ流して処理していましたが、川の少ない大和ではごみがたまって困っていたそうです。奈良時代のごみ問題を聞いて当時の人々に親近感を抱きます。

襖の反対側には北から南を向いた長岡京の全体図が描かれています。当時の人口は約5万人、そのうち7~8000人が政府の役人だったそうです。「お役人が多いですね」という感想に「当時は記録一つにしても木簡に手書きですから、一つ一つの仕事にとても手間がかかったのです」という答えにまた、なるほどと思いました。

小畑川の洪水や疫病の蔓延、また桓武天皇の身内の不幸が続くなどわざわいが重なり、10年で平安京遷都となりました。長岡京は「幻の都」とも言われていましたが、その存在をあきらかにしたのは、人生をかけて長岡京の発掘を続けた考古学者、中山修一さんの情熱と不屈の精神のたまものです。

旧上田家住宅内の内蔵ギャラリーには、発掘作業の写真パネルが展示されています。そのパネルには中山修一さんと協力した学生たちの姿も写っています。旧上田家住宅の空間は歴史を今につなぎ、そこにかかわった人々の存在を私たちに伝えています。

ていねいな暮らしの痕跡

旧上田家住宅は平成28年(2016)に所有者の方から向日市に寄贈されました。見学して感じたことは「暮らしが見える」ということです。たき口が6つもあるかまどは、Cの形の構造をしていて一人で火焚き番ができます。大きな鍋釜がかけられた様子に多くの人が働いていた大農家の活気が伝わってきます。

床柱や床板やかまちに、最高の材や熟練の技が駆使され、ガラス戸のゆがみのある古いガラスや、美しくそしてしっかり作られた建具など見どころが多くあります。

昭和の初めに製造された柱時計はまだ正確に時を刻み、手押しポンプからは水がほとばしり、子どもたちに大人気だそうです。水質検査も受け、飲料水として使用できます。足踏みミシンは「SINGER」シンガー社製、多くの家庭にあったミシンでなつかしく思う人も多いようです。製造番号があり1929年に製造されたとわかります。

また庭木やりっぱなつくばいも移転の際に運ばれたもので、優に100年を超えています。きりしまつつじは今年もみごとに真っ赤な花が咲きそろい、離れの庭にある金木製が咲く秋は、あたりは甘い香りに包まれるそうです。

現在のご当主で6代目になられるそうですが、代々のていねいな暮らしぶりが思われる建物です。この空間の心地よさは、建物が住む人とともに刻んできた日々の積み重ねなのだと感じました。

足元に古代、そして旧暦を楽しむ空間

今年四月のはじめ、ちょうど桜が咲いた時期に「旧暦で祝うひな祭り」の催しが行われ、ちりめん細工のつるし雛や大正元年作製のお雛様が飾られ、多くの人が足を運び、うららかな桃の節句を楽しみました。

昔の暦では一月は七草、三月桃、五月端午、七月七夕、九月重陽(菊)と五つの節句がありますが、現在では新暦で行っているため実際の季節感より早めになっています。たとえば桃の節句の今の三月三日はまだ寒く、花も開く前です。その点、旧暦(月遅れで行う場合が多い)は、その季節にぴったり合います。旧上田家住宅では五節句を旧歴でお祝いし、季節の習わしを楽しもうと企画されています。

ちなみに五月「端午の節句」は今月24日から開催予定とのことで、着々と準備が進められています。伝統的な建物にふさわしい催しです。

このほかにも、かまどを使って餅米を蒸してお餅つき、また4部屋ある座敷は講演会や仲間うちの気の置けない集まりにも使用できます。内蔵ギャラリーも作品展が予定されているそうです。今を生きている私たちのみなもとには10年の短い間であっても、平安京に匹敵する都があったことを知り、100年を超えて大切に受け継がれてきたすぐれた文化財の建物を身近に使えるすばらしさを、これからも多くに人に広げてほしいと思います。そして地元のみなさんが誇りとする、ふるさとの文化資産を共同して今に生かす活動に期待がふくらみます。

国登録有形文化財 旧上田家住宅

京都府向日市 鶏冠井町(かいでちょう)64-2

開館 9:30~16:30

休館日 月曜及び毎月1日