京都の中心部、新町通り界隈は、今も和装関係の企業や伝統的な建築の家も見られる、京都らしいたたずまいを感じる界隈です。そのなかに、目立つ看板などはないものの、通りすがりに、美しい色調や明るく元気な色にあふれた店内が見えます。洋裁指導によって開発途上国の女性を支援する「NPO法人リ・ボーン京都 アンテナショップ三田村」です。

日本の素晴らしい技で染め、織りあげられた、天然素材の着物や帯を全国から寄贈してもらい、ラオスやヨルダン、ルワンダなどの国々の女性たちが仕立てた洋服やバッグ、小物を販売しています。繰り返し訪れる人の多いアンテナショップ三田村の魅力を、販売品と人、そして町家とともにご紹介します。

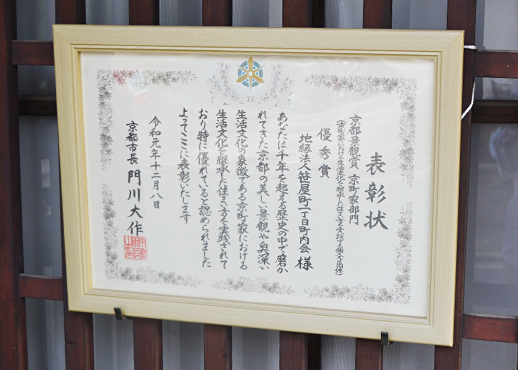

「甦」のロゴから受け取るメッセージ

アフリカを思わせる鮮やかな色合いと大胆な柄の洋服やバッグ、絹の風合いや着物の色柄を上手に生かしたワンピースやジャケット、ブラウスなど、専門家のデザインとしっかりした縫製の指導によって魅力的な製品が誕生しています。手に取ったり、試着してみたりと、お客さんも楽しそうです。

「よう似おうてますよ」「顔移りもよろしいね」お店で応対するのはボランティアスタッフのみなさんです。親しいご近所に来たような和やかな雰囲気に、はじめてのお客さんも「似合っているかどうか」など、気軽にアドバイスや意見を求めることができます。

個性的なアフリカのプリントは、数年前から注目され始めましたが、リ・ボーン京都では2013年からルワンダでのプロジェクトを開始し、製品として手掛けています。「ギテンゲ」と呼ばれるアフリカのプリントは京都のファッションを元気づけています。

また、着物の下に着る長襦袢は多くの場合、薄色で光沢のある生地で作られていますが、洋服にリメイクするのは難しい素材です。それが「絹のパジャマ」として完成していました。気温の高い期間が長くなっているこの頃「昼間は洗いざらしのTシャツを着ていても、夜は贅沢にシルク」とは、購入された方の笑い話です。

ねこ好きにはたまらないその名も秀逸なお細工物のねこ「はさんでニャンコ」や、ラオスからやって来た恐竜の集団など、楽しさも次々発見できます。

着物をほどき、洗い、素材として使えるようにするには大変な手間がかかりますが、ボランティアさんによって、創作意欲をかき立てる布として送られます。柿渋塗りの壁紙張りや、姿見のまわりの壁紙の破れを見えないようにする布おおいも、着物地ののれんもすべてボランティアさんのお手製と聞き、その底力に驚きました。

製品には「甦」のロゴがつけられています。愛着をもって着たもの、あるいは着なかったけれど親御さんが用意してくれた愛情がこもった着物など、たんすに眠っていた着物や帯は人を介して、新しいかたちによみがえります。作る人や買ってくれた人、縁あって出会えたこと。その喜びや大切さを「甦」のひと文字が伝えています。

お茶目で、はっきり物申す看板娘

アンテナショップの京町家は、もと「三田村金物店」を営み、ご家族の住まいでした。

ショップを取り仕切るのは昭和三年生まれの三田村るい子さんです。今年で満93歳になられました。お店に出てお客さんの質問に答えたり、時にはボランティアさんに「それ違う」と厳しいひと声をかけたりしっかり店内を切りまわしています。

「昭和3年生まれ」と聞いて、年齢としっかり加減にだれもが驚きますが「町内で一番古い」「もう年やし口だけ元気」などと言ってみんなを笑わせ、その場を明るくします。「おかあさんは間違いなく、ここの看板娘」とボランティアさんが合いの手を入れて、また大笑いしています。

金物店は、80歳になるまで続けました。長年「三田村金物店」を中京区で続けてきたこの経験が、今も力を発揮していると感じます。人の気持ちを逸らさない応対、鮮明な記憶力は感心するばかりです。

お店のある新町通りは、祇園祭の鉾と山がたち三条町は「八幡山」の地元です。取材に伺った日は後祭り期間にあたり、巡行は中止になったものの、お祭特有の華やぎがありました。町内の家々には、八幡山の向かい合った鳩を染め抜いた幔幕が掛けられ、伝統ある商家の並ぶ中京の町らしい風情がありました。

三田村さんのお家では毎年、宵山の日に親戚や知り合いを招待していたとのこと。おくどさんで蒸すお赤飯は「小豆が腹切りせんように気を使った。今でもお釜さんもせいろも残してある」そうです。時には知らない人も交じっていたけれど、同じようにご馳走したという、なんとも鷹揚な良い時代だったのだと思いました。

巡行は二階の窓の戸を外して観覧します。鉾に乗っている人と同じ高さになり、新町通りは鉾がやっと通れる道幅なので、それは迫力があります。

店内にあったとても手のこんだ袱紗は「饅頭袱紗」と言って、お嫁さんがご近所への挨拶に使う紅白の薯蕷饅頭に掛けるものなのだそうです。今はそのような仕来りは京都といえども、されるお家は本当に少ないようですが、とても雅やかな習わしに思えます。

三田村家は、商家として建てられた典型的な京町家です。「店の間」はそのまま畳敷きで残し「座売り」的な感じになっています。上がり框に腰かけて話すのも「町家体験」のような雰囲気です。店の奥は流しやおくどさんが並ぶ走り庭があり、中庭、そして土蔵も残っています。

ここへ来ると実際に住み暮らしている三田村のおかあさんやボランティアさんに、京都の奥にある習わしや暮らしの文化など、いろいろなことを教えてもらえます。リ・ボーン京都アンテナショップ三田村は、アジアやアフリカから届く製品との出会いとともに、京都の暮らしの文化を伝えています。

かたちあるものを最後まで使い切る心を世界で共有

リ・ボーン京都では、寄贈された着物や帯から新しい商品を生み出すとともに「そのまま着て生かす」ことにも取り組んでいます。

寄贈された着物や帯のなかには、今では手に入れることは難しい、例えば非常に高価であったり、すでに技術が途絶えてしまったものもあります。着物を着たいという人も増えているように思います。染や織の知識が豊富なボランティアさんもいて、新たなきものを着る層の開拓にもつながりそうです。

またリメイクに使った後のはぎれは工夫して様々な小物を作ります。ポーチや布玉のネックレス、マスク、今や定番として多くの人が楽しみにしている、うちわなどです。うちわは細い竹骨を地紙(布)に張り、柄を差し込んだ差し柄が特徴の「京うちわ」です。使われている布は絽に草花や水を描いた季節感あふれる図柄や、「裏に凝る」日本の美的センスやあそび心が楽しい個性ある羽織の裏地「羽裏」など、ここぞという見事な絵柄の取り方で張られいます。

「始末の京都」と言われますが、食材でも着るものでも、ものの命を最後まで使い切る、全うさせる暮らし方は、今こそ求められている考え方であり暮らし方です。それは世界で共有することができます。NPO法人リ・ボーン京都のアンテナショップ三田村へ、足を運んでいただき、途上国の女性への自立支援や着物文化の発信にふれていただきたいと思います。

リ・ボーン京都アンテナショップ三田村

京都市中京区新町通三条下る三条町329

営業時間 12:30~16:30

定休日 土曜日、日曜日、月曜日、祝日