寒中らしい、底冷えの京都です。

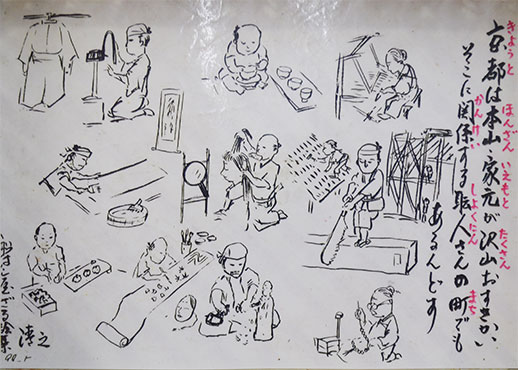

この厳しい寒さが、日本酒、みそ、醤油など、発酵食品のおいしさを生み出します。二条城近くの西本酒店に、今年もこの季節だけのお楽しみ、気鋭の蔵元から、寒造りの新酒が届きました。他ではなかなか手に入らないものがあり、角打ちもできるこのお店に、口コミで訪れる人が増えています。これぞ酒屋さんという風貌の西本酒店の三代目店主 西本正博さんと番頭さんの中村信彦さんに話をお聞きしました。

ビールはケース売りのみの決断

今では珍しくなった店構えが目にとまり、はじめて西本酒店で話をお聞きしたのは2年前の秋でした。その時も日本酒の品揃えに驚きましたが、さらに充実しています。

以前は町内に1軒くらいはあった酒屋さんを、取り巻く環境は大きく変わりました。ディスカウントストアができ、コンビニやドラッグストアでもアルコールを買える時代に入ったことがあげられます。ビールを販売しても安売り価格を知っているお客様にしたら「高いなあ」ということになります。売っても喜ばれないとは「何してるこっちゃわからへん」と「ビールはケース売りのみ」の決断をし、以前から定評のあった日本酒特化へと方向を定め、力を注ぎました。

それまで顧客だった人たちが高齢になり、個人売りの販売量も減っていました。そこで個人にかわり、飲食店への販売主流に切り替え「ビールはケース売り」「日本酒へ特化」、つまり安売りはしない、もっと日本酒を追求し扱いを多くする、という決断は、西本酒店にとって新しい展開の道すじとなりました。

酒造りに一心に励む蔵元を訪ねて

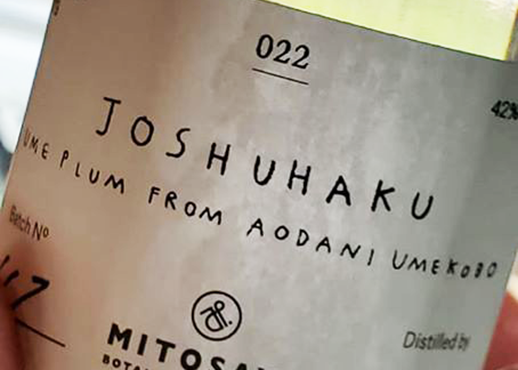

西本酒店の創業は明治35年。二条城の東南の巽(たつみ)の方向にあたることから「城巽(じょうそん)」とあらわし今も地域は城巽学区と呼ばれています。この名にちなみ初代は自家醸造の日本酒「城巽菊」をつくりました。優雅で気品のあるお酒だったそうですが、戦争で製造中止を余儀なくされました。西本さんは何とか再び世に出したいと願い、滋賀県の蔵元との出会いから、平成14年に復活させました。

西本酒店にはたくさんの蔵のお酒がありますが、ことに滋賀県の蔵の品揃えが充実しています。西本さんのお話によると、滋賀県は「琵琶湖の水、よい米、腕のよい杜氏の三拍子が揃い、蔵同士が切磋琢磨して競ってきた」から、今も多くの蔵元が一生懸命研究して、伝統と新しい試みの両方にがんばっているのだそうです。

番頭の中村さんはアルバイトだった学生時代からずっと西本酒店で仕事を続けて今に至り、西本さんも頼もしい片腕として全幅の信頼を置いています。

中村さんは滋賀県を中心に、自分の足で蔵元を訪ね「これは」と感じるお酒を見つけて来ます。「造っている人の話を直接聞けますし、こういう人たちが造っているのだなとわかります。酒造りもやっぱり人です」と、話してくれました。そして滋賀のいいお酒をもっと置いていきたいと、静かながら、しっかりした口調で続けました。

その意気込みが伝わって「特約店」となり、一般のお店には卸していないお酒も入れることができています。そして自分たちでも「ええお酒やなあと思ったものがお客さんにも喜ばれたら、こっちもうれしいし返り注文(再注文)もできる。蔵元も喜んでくれる」という、本当に三方良しの商いが生きています。

蔵元の社長さんも訪ねてみえたそうで、良いお酒を造るつながりに、販売店も一緒に加わるということはすばらしいことだと思いました。店頭には、待つ人多しの蔵元直送の酒かすが並んでいます。複数の銘柄の酒かすを置いているのも、いかにも「日本酒に特化」のお店です。

日本酒好きは増えている確かな実感

日本酒の生産量は平均的には落ちています。しかし西本さんは、一般的に言われる「日本酒離れ」とは違う見方をしています。それは「若い人や女性が増えたこと、仕掛けられたブームや流行りという情報ではなく、自分に合う気に入ったお酒を見つけるために、みんな、しっかり質問するという点です。後ろの酒米や麹などの表示も確認します。

質問も、より深くなっていて「こっちもしっかり勉強していかんと、お客さんのほうが詳しくなってしまう」ほどの研究熱心な人ばかりだそうです。そして「燗酒好き」も若い人に多いそうです。

若い世代、女性の来店が多いのは、その思いにかなう品揃えやお店の対応が得られるからです。「あそには、なかなかおもしろい酒がある」という口コミによって、わざわざ足を運ぶ人もめずらしくありません。西本さんは「消費税が上がって売り上げが下がっていたところにコロナ。でも、不特定多数の個人のお客さんに助けられている。よかったなあと思う」と笑顔で語ります。「今の若い人は自分の好みで買う。そこがこれまでとの一番の違い。日本酒に特化することは時間がかかるけれど、思い切ってやってよかった。時代は変わっている」と続けました。

ディスプレイも担当し自ら考案した「MY SAKEを見つけよう」のキャッチコピーが光っています。

「造る人と買う人の仲立ちには、なってるかなと思って、生きがいを持ってやっている。一生勉強」と語る言葉も力強いです。

これまでとは行動パターンが変わった今、ゆっくりと「自分が好きなこと、もの」をさがし、向き合う時間に使うこともできます。番頭の中村さんは、こまめに面白くSNSでの発信を続けています。ぜひ、ご覧になってください。ゆっくりとかもしだされる日本酒の魅力を感じながら、燗酒など静かに傾けてみてはいかがでしょう。

西本酒店

京都市中京区姉小路西洞院西 宮木町480

営業時間 10:00~19:00

定休日 日曜、祝日