京都に変わらずあってほしいもの「喫茶店、映画館、おとうふ屋さん」そして「本屋さん」。

伝えること、知ること、楽しむことの手段はインターネットによることが多い一方で「紙」の確かな手ざわりや個性を、好ましい、捨てがたいと感じている人も少なくないと思います。しかし、現実は出版社や書店が置かれた厳しい現状は続いています。

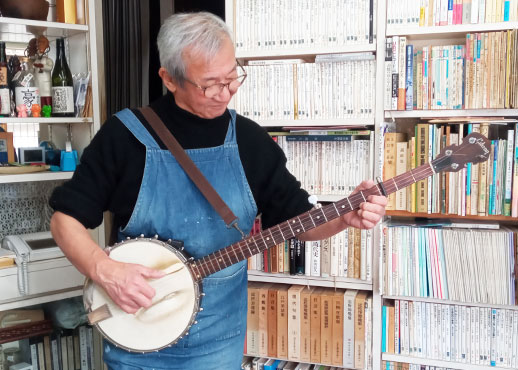

今回はそんななかで「本の周辺にいて、飽きることがない」と語る根っからの本好きの編集者、ひとり出版社「烽火(ほうか)書房」と書店「hoka books」を運営する嶋田翔伍さんに、話をお聞きしました。

ひとり出版社の「のろし」をあげる

京都には古書店も含め、老舗あれば、店主の思いが色濃く反映された新しい書店もあり、それぞれに持ち味があり、本屋めぐりの醍醐味を味わえます。

嶋田さんは出版社で編集者として勤務した後、2019年に「烽火書房」をたちあげました。「烽火」とは「のろし」と読みます。勇ましいイメージの社名ですが、嶋田さんご本人はいたっておだやかで、やさしい雰囲気の方です。「烽火」には「情報がおどろくほどの速さで、全体を網羅するように広がっていく時代にあって、小さくても届くべき人のところに届き、その人にとって意味あるものになる本づくり」という思いがこめられています。

「斜陽」と言われる出版・印刷業で独立するには、よほどの覚悟や強い意志があったことと思いますが、身の丈にあった「小商いと考えています」「好き放題、大きなことをやろうとは思わない。アーティストではなく、編集者なのだ思う」と続けました。

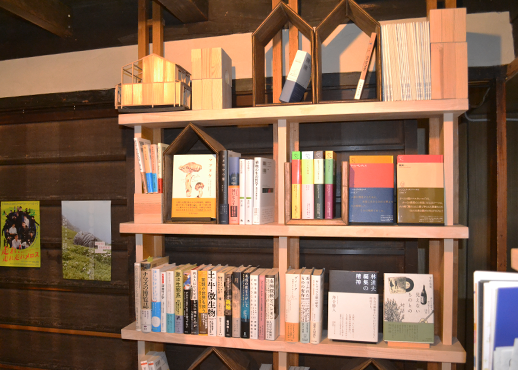

出版した本やhoka booksに並んだ本にも「必要とするだれかに届くのろしのように」という思いを感じます。本の仕入れや棚の並べ方について嶋田さんは「本の編集と同じです。いいなと思う本、だれかに手に取って喜んでもらいたい。そういう出会いのある空間になるようにと思ってレイアウトしています」と話してくれました。デジタルとは別の匂いや質感を感じる空間です。

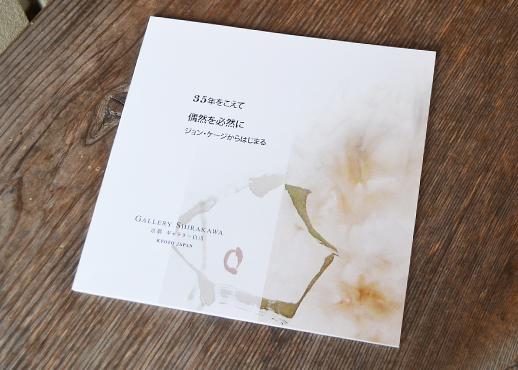

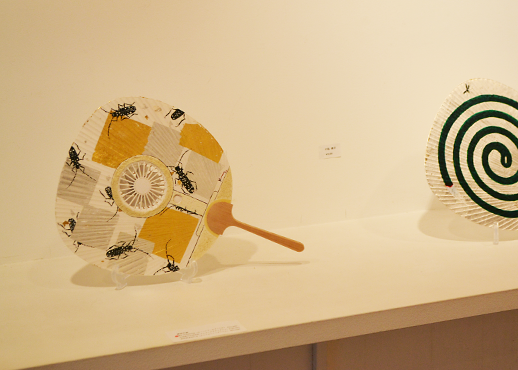

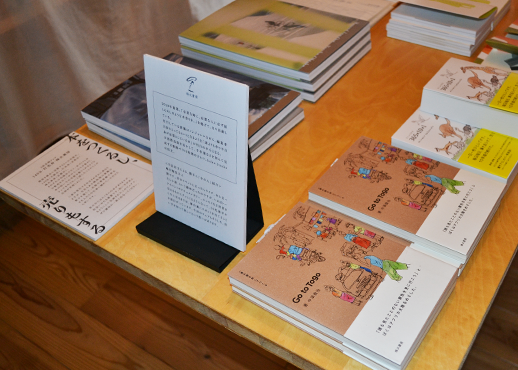

2階は京都で様々な分野で仕事をしている仲間を中心に、意欲的な企画展が行われています。先月は烽火書房から出版された「Gototogo一着の服を旅してつくる」の著者、中須俊治さんがたちあげた「AFURIKA DOGS(アフリカドッグス)」のアフリカンプリントの展示会がありました。アフリカのトーゴ共和国から中須さんとその仲間たちと一緒に、日本にやって来たたくさんの色鮮やかな陽気な布の魅力と可能性は、多くの人を幸せな気持ちにしました。

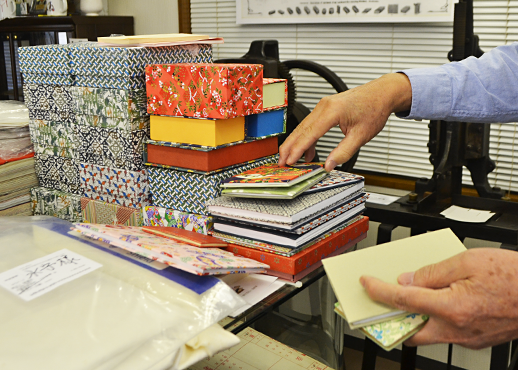

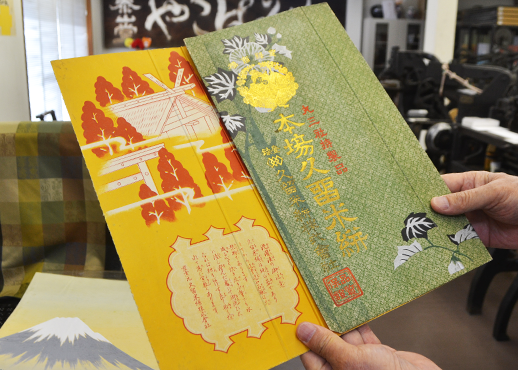

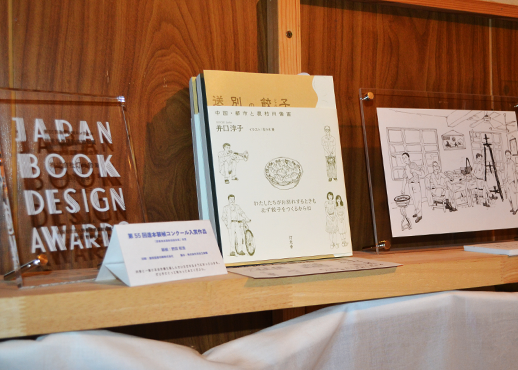

取材時は、交流のある出版社との「3社合同フェア 本をつくるし、売りもする」という意欲的な企画展が行われていました。三社三様の個性が打ち出された本が並び、とても刺激を受けました。

仲間とろじ、だれかに届く本をこれからも

堀川五条近くの路地の入口に「本」と、これ以上ない簡潔な看板があります。路地の入口はわかりにくいことが多いのですが、これは迷うことはありませんし、雰囲気になじんでいます。こうした調和も大事なことだと感じさせてくれます。

嶋田さんは上京区で生まれ育ち、出版社勤務時代を除いてはずっと京都で暮らしています。

hoka booksのある堀川五条のあたりは、子どもの頃、旅行へ出かけた帰り「ああ、遠くから京都へもどってきたんやなあ」と感じる、日常の生活圏とは境界を隔てた場所だったようで、京都市内でも「上京と下京では違う」そうです。

書店と事務所を兼ねられる所をさがしていて、偶然見つかった町家でした。書店の共同運営者の西尾圭悟さんは建築の専門家で、内装を進める際には、家主さんに、建築基準法など法律に関することをはじめ、きちんと説明をされたことで、良好な関係が結べたそうです。

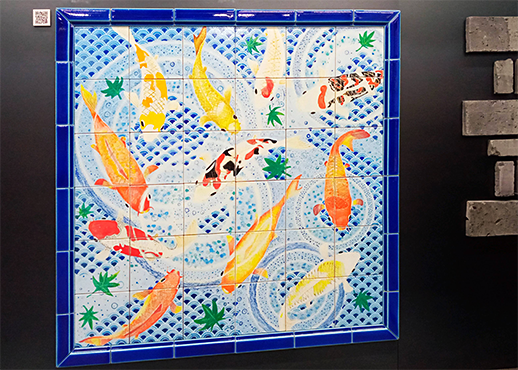

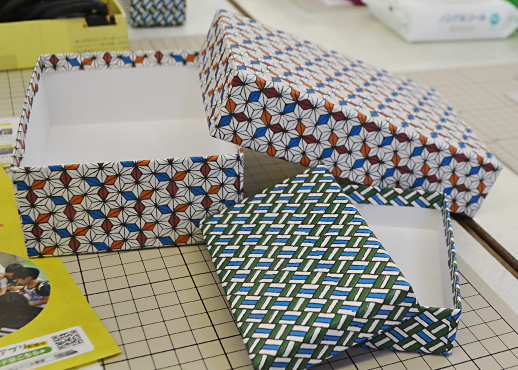

木の棚など什器の多くは、2018年に新潟県で行われたイベントで現地調達した木材を再利用しています。作業は仲間で協力して進めました。京町家の趣や基本は守りながら、新鮮な雰囲気を感じる、他にない書店になっています。この路地を訪ねてまず目が行く、側面の藍色の陶器もご縁つながりのなかで誕生しました。伝統の技がこんなふうに生かされることは、本当にすばらしいことで、入口の木製のドアも含めていろいろな分野、得意な技術や知識を持った仲間の協力を感じました。

書店、本の販売という仕事について嶋田さんは「編集者は本が完成すると頂上をきわめた、さあ下山という気持になりますが、本はそこからが始まりで、売って下山なのだということを、親しい出版社の営業さんに教えられました」と語りました。そして自社の本だけつくっていると何が正しいか、本当にやりたいことは何なのかと、かえって。迷うことがある、そうした時、他の視点、違う分野で仕事をしている人の考えにふれることが大事だと気づいた。三社合同の今回の企画に参加した出版社のベテランの営業さんから「自分の本、自分とこの会社の本だけ売れたらいいのと違う。みんなで協力して、業界全体がよくなることを考えんとだめだ」と言われたと、実感をこめて話してくれました。

開催中だった「本をつくるし、売りもする」の企画展でも、書体も含めた色使いやデザイン、使用する用紙など隅々まで、つくり手の気合が伝わる本が並んでいました。観光や出張の人が「京都駅に近い本屋」をインターネットで検索して訪れることも度々あるそうです。

「ここは商業的な匂いがしなくて、暮らしている感じや雰囲気があるのでそれにふれてもらうことができるのもいいなと思っています」、言葉のはしばしに「町内の人」となっている感がにじみます。

毎日の暮らしと同じ地面で本をつくり、売る。他府県や外国から訪れた人は、何年たっても記憶の引き出しから取り出すことができる、かけがえのない思い出になることでしょう。本と紙、印刷、路地と人。ここには普段の京都との出会いが生まれ、新しい縁がつながる大切な場所です。これからも、小さくてもだれかの心に届く、のろしをあげつづけていくことでしょう。

烽火書房・京都 ろじの本屋hoka books

京都市下京区小泉町100-6

営業時間 13:00~19:00

定休日 月曜、火曜(営業情報はInstagram、Twitterでご確認ください)