春は堀川の流れに沿って、行き交う人の目を楽しませてくれた桜と芽吹きの柳。今は濃い緑の葉を茂らせ、影をつくっています。

朝夕は遊歩道で犬の散歩やウィーキングを楽しむ人の姿が多く見られます。顔見知りらしい飼い主さん同士がお互いの愛犬の名前を呼んであいさつを交わす様子に、近隣のみなさんに親しまれている散歩コースであることがうかがえます。堀川通周辺もマンションが増えましたが、路地と町家という典型的な京都の町並みを見ることができます。

路地に建つ、築90年の町家を改修して、シェアオフィスとカフェができると聞いたのは冬のことでした。設計を生業とされている店子と大家さん、そしてその縁につながる人たちも含め「参加型」で改修を進めていること、ライブもできるカフェにするという興味津々の計画です。

「春のオープン」を楽しみに待つこと数か月。初夏、梅雨の晴れ間のおひろめとなり、7月からは週末にバータイムも楽しめるようになりました。

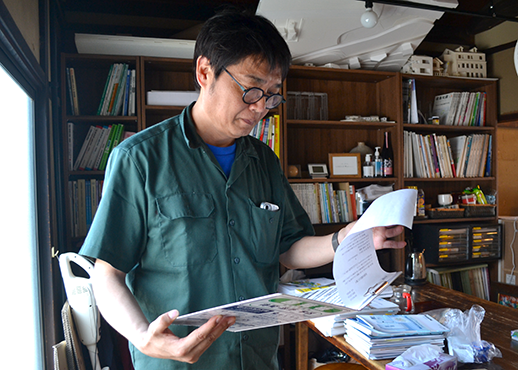

大家・設計工房経営・そして「Cafe&Bar SORAE」マスターの竹内智久さんに、1年2か月に及んだ改修のあれこれや、生まれ変わった町家でかなえる夢を語っていただきました。

90年後にあらためてこんにちは

二条城の少し北、東堀川通は町家が並んだ静かな一画です。江戸時代の漢学者、伊藤仁斎の旧宅とりっぱな松が、界隈の雰囲気に落ち着きを与えています。「お町内」という仕組みが成り立っている界隈であることを感じます。路地を入ると、新しい白木がすがすがしい町家があります。軒先のステンドグラスの看板は、美しく存在感のある目印になっています。入り口のすべりのよい格子戸を開ける時、知り合いのお宅を訪ねるような心持ちになります。

内部は町家の基本をよく残しながら、西洋アンティークの家具や欄間にはめ込まれたガラス、ジャズピアノを習っていた竹内さん所有のピアノともよく調和しています。壁の色に合わせた青いどろ団子は、長年お付き合いのある左官屋さんからのお祝いです。さり気なく置かれた小さな陶器は、長年陶芸講師をされている奥様の作品です。新旧、和洋の別なく、自然と主の感性に合ったものが集まっているのだと感じます。

この建物は竹内さんのお祖父さまが住んでいた築90年の2戸一棟の町家です。2戸とも空き家となっていましたが、時を経てすばらしい空間に生まれ変わりました。改修前は建物の南側にあったコンクリート塀が取り払われ、町家の外観が見えるようになり、京都らしいたたずまいの路地となりました。そして内部は、ガラス戸からの光りが、時間や季節によって美しく微妙に変化します。

竹内さんは設計の仕事中も、お客さんがあるとさっと、カフェのマスターに早変わりします。「設計とカフェと両方手伝ってもらっていて、本当に頼りになる」というスタッフさんと二人で切り盛りしています。

「パソコンを使っている時にお客さんがあると、もう少し集中して仕事がしたかったのに困ったなと思うことがあります」と話すものの、にこにこしていて、さして困ったふうではありません。竹内さんがかもし出す、この何だかとても楽しそうな雰囲気がSORAEというお店を表していると感じます。

オープン初日に、お町内のみなさんのご来店がありました。話もはずんだ様子で、帰り際に「ゆっくりさせてもらいました。おおきに」という言葉が聞こえてきました。

これからこのご近所、お町内のみなさんが気軽に使える、良い感じの寄り合いの場になる予感がします。

店内にはいつもクラシックが流れ、週末のバータイムは竹内さんが選んだワインやクラフトビールをジャズとともに楽しめます。土壁の木造家屋は音の響きがやわらかくなるのがうれしいところです。竹内さん自身もピアノをたしなみ、友人知人にも楽器をよくする人がいるので「月1ライブ」を計画しています。ライブスポットとしてのSORAEも期待できそうです。

多くの人がかかわった痕跡が味わいに

2戸一棟の長屋をつなげてひとつにしたこの建物は、1階がカフェスペース、2階は竹内さん、そして旧知の間柄である、同業の設計工房のシェアオフィスになっています。竹内さんに2階を案内していただいた時に、設計工房へもお邪魔しました。そこで「はい、回覧板」と渡されていたのがおかしくもあり、ちゃんと町内の一員になっているのだなあ、大切なことだなと思いました。

1階のカフェ空間を強く印象づけているのが青色の壁です。壁の色としてはとても斬新ですが、お店の名前のごとく果てしなく広がる大空のようでもあり、また、どこか海のような落ち着いた雰囲気をかもし出し、何人もの人の手によって塗られた「ムラ」がよい味わいを生んでいます。

竹内さんによると「完璧に塗るのではなく、素人が楽しんで塗った雰囲気にしたかった。思い通りの仕上がりになった」とのこと。古い町家の改修には、壁や柱、梁など残す部分と新しくするところの見極めが重要です。今回の改修では、たとえば柱は固定せずに石で支え、揺れを逃がす伝統構法を採用しています。日本の風土に適した優れた構法に感心します。

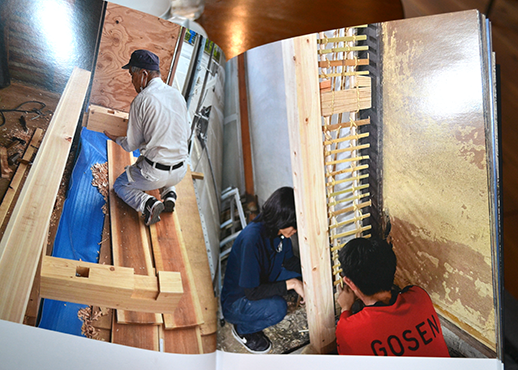

今回の改修には熟練の職人さんに交じり、壁塗り、カフェに続く1階のスペースの三和土(たたき)を固める作業などに、竹内さんの母校でもある「京都建築専門学校」の佐野校長先生と学生さん、店子である設計工房のみなさんも参加されました。その様子が冊子にまとめられています。改修にかかる前の建物からは想像できない生まれ変わった姿になったことがわかります。

楽しそうに壁塗りをしているページは、わいわいと声が聞こえてきそうです。おとなになっても、こんなにおもしろくもの事に取り組めるということに新鮮な驚きを感じました。

あえて古いまま残した荒壁や漆喰の壁と、新しく塗った壁が混在しているところも味があります。学生さんたちは「卒業制作」としての参加でしたが、残念ながら完成前に卒業になりました。ぜひこの完成した姿を見てほしいと思いました。90年前の職人さんも含め、この町家にかかわった人々の手の仕事の痕跡は、これから何十年、あるいはもっと先にわたって、この家の物語を伝えていきます。

路地にビリヤニの香り漂う

お店のあちこちに飾られた花はご近所の方が「田舎へ帰ったから」とくださったもの、鉢植も頂き物とのこと。よい感じのご近所付き合いが始まっています。

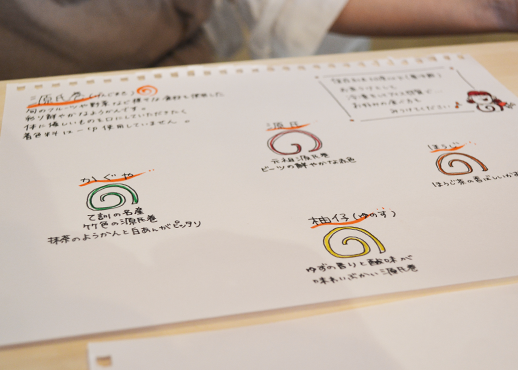

竹内さんは大好きなインドを何回も訪ね、インドのメニューをとりいれることにしました。何種類もの複雑な香りのスパイスが特徴の、インドの代表的なお米料理「ビリヤニ」です。

マトンと野菜、ぱらっとしたお米を煮込む手間と時間がかかる料理ですが、ランチメニューとして限定で提供します。

様々な世代の人がビリヤニを食べながら「はじめての味や。意外といける」などと話している光景を想像すると、ほほえましくなります。江戸時代の高名な儒学者ゆかりの地の名物になるのでしょうか。

カフェにした一戸には、別のご家族が住まわれていましたが、縁あって竹内さんの所有となりました。「前の所有者のご家族に、お家がこういうカフェになりましたと伝えて来てもらいたいなと思っています」と話されました。それが実現できたらご家族はどんなにうれしいことでしょう。家の記憶がよみがえってくるのではないでしょうか。

竹内さんはまた、この場所を町内会の会議や寄り合いで使ってもらえればと考えています。

そこでまた新しい出会いと地域のつながりが生まれていくと思います。この京のさんぽ道ではこれまで、京都建築専門学校、三条会商店街、好文舎と堀川の地域をご紹介してきました。暮らしの営みが見えるまち、人と人が交わる地域の魅力を感じます。

今後のSORAEにも注目して、気持ちがゆるやかになる空間を楽しみたいと思います。

Cafe&Bar SORAE(カフェアンドバー ソラエ)

京都市上京区東堀川通出水下ル四丁目198-8

営業時間 10:00~17:00/

バータイム:金曜・土曜 19:00~23:00(土曜はバータイムのみの営業)

休業日 日曜・祝日/定休日以外の休業日もあります。インスタグラムでご確認ください。