寒の戻りが続いた後の春の兆しを感じるおだやかな日、亀岡市の郊外、旧街道沿いにある古民家の茶房を訪ねました。様々なメディアで度々古民家が紹介されるようになりましたが、この茶房が他と異なるのは、所有者であり、改修にあたった建設会社の「伝統構法古民家の耐震リフォームのモデルハウス」であることです。みごとによみがえった築110年を超える古民家は、職人さんをはじめとする、改修に携わった多くの人々の尽力の賜物です。

だれもがつい長居をしてしまう居心地のよい茶房は、店長を務める石山陽太郎さんと母親の耐子さんの二人で切り盛りされています。

沙桜里庵は2023年3月の開店から満2年。予約のお客さんもあるお忙しいなか、話をお聞きしました。

古民家の造りを損なわず最新の技術を融合した改修

「茶房 沙桜里庵(さおりあん)」は、和銅二年(709)創建の由緒ある稗田野(ひえだの)神社の大鳥居の脇に建っています。そのたたずまいは、古来から交通の要衝であった篠山街道のおもかげを残すこの地域の景観に調和し、古民家の風格を伝えています。

築110年を超える家の、優れた伝統構法の造りを可能な限り残し、最新の工法と併用して耐震・断熱性を高めた、唯一無二と言える古民家です。

中へ入ると、ふんだんに使われている木のすがすがしさを感じます。

狂いのないきりっとした桟が美しい障子やみごとな欄間など、もとあった建具も大切に受け継がれています。ふすまは沙桜里庵にちなんだ「桜」と、稗田野神社ゆかりの「桐」の意匠です。縁側からの日差しが気持ちよく、気分もいっそう明るくなります。縁側という日本家屋独特の構造は、本当によくできているとあらためて感じました。

二階への階段の両脇に設えられた格子状の木組みは「格子壁」と命名された、耐震補強対策のひとつです。地震が起きた時に、地震の力を吸収して「耐える力」となります。また、格子状となっているため明るく、風通しもよいという普段の日々にも快適さをもたらしてくれるという、これまでの壁の概念をくつがえすものです。

二階もまた、広々として大きくとった窓が開放的な雰囲気をつくりだしています。そしてここにも地震が起きた時の備えが、またもおどろく方法で施されていました。りっぱな梁に祇園祭の「縄がらみ」の伝統の技が生かされているのです。縄がらみは、釘を使わず縄で鉾を組み立て、巡行の時の地面からの衝撃の揺れを分散させる優れた技法です。沙桜里庵では最新技術と伝統の縄がらみの双方を採用し、美しさと強さを備えた耐震補強を実現させました。

縄がらみは「放下鉾」作事方棟梁の全面的な協力があって実現しました。祇園祭にのみ使われていた縄がらみが、このように耐震補強という、まったく違う分野で生かされたことは、伝統技術の新しい歴史の始まりと思います。

また、鉾の周りは豪華な懸装品で囲われるため、鉾立の現場に立ち会わなければ実際の縄がらみを見ることはできません。沙桜里庵では、この伝統の職人技をいつでも目の当たりにすることができます。

2階の壁の腰板は畳の下に敷かれていたものです。年月を経た木の味わい、のこぎりで挽いた跡もわかります。110年ものあいだ表に出ることのなく、また改修の時に不用のものとして捨てられてしまったかもしれないものが、こうしてよみがえりました。

この腰板や、自然のままの形を生かしたテーブルに埋め込まれた、りぼんの形をした木の留め具が見えました。これは「ちぎり」といい、割れた部分やすき間に埋め込んで割れが広がらないようにしたり、板をつなぐ補強の役目をするそうです。その実用性だけでなく、寄せ木細工のように美しくセンスのよいアクセントにもなっています。木をふんだんに使った家は、あちこちに見どころがあります。

カーテン越しにやわらかな光が差し込む午後。「このカーテンの素材は和紙を使っています。家の雰囲気に調和するものをがんばって探してもらいました。漆喰もみごとな左官の技で仕上げてくれました」。階段の手すりは、すべすべして木の光沢があります。「さわってみてください。これがかんなの仕事です」と言われ、なでると木のあたたかみとかんなの巧みさを感じます。棟梁が「これが黒光りするようになったらうれしいなあ」と言われたそうです。

職人さんみんながこの沙桜里庵にかかわることを楽しんで、一心に仕事をしてくれたおかげです」と陽太郎さんは語ります。職人さんの意欲と心意気の仕事を訪れる人に伝えています。

今あるものを大切に生かし、手を尽くしたおいしさ

長年使いこまれた調度品も沙桜里庵の落ち着いた雰囲気をつくりだしています。

300年ほど前のものという貫禄の水屋だんす、床の間やテーブルにさり気なく置かれた食器は、いずれも耐子さんの京都市内の実家で使われていたものを運び込んだそうです。凝った脚の椅子とテーブルはイギリスのアンティークです。「日本と外国のものですが、不思議と雰囲気が合ってなじみます」と、耐子さんは語ります。ものづくりの心や使い手の感性は、洋の東西を違和感なく調和させています。

美しい手描きの八寸皿に脚付きのお膳、蒔絵のお椀も耐子さんの実家のもので、沙桜里庵の「おばんざいランチ」で使われています。家と同様に、身近な暮らしの道具も、形あるものを今に生かしています。おばんざいは、その時々の地元の野菜をきちんと、ていねいに料理したことが伝わる安定したおいしさの「耐子さんのお人柄」を感じる味です。

コーヒーや紅茶、シフォンケーキなどの喫茶メニューは陽太郎さん、おばんざいは耐子さんの担当です。おばんざいの食材はすぐ近くの農産物直売所「佐伯の里」の地元農家さんの朝採れ野菜を使っています。カップやアイスコーヒーのグラスは亀岡在住の作家さんに依頼し、その他の食器は亀岡市内の什器専門店から入れたそうです。

陽太郎さんは、ここで提供するものは食材以外も地元で調達しようと決めていたそうです。亀岡の地、人がかかわっているものです。

アイスコーヒーのシロップはオーガニック、ケーキに添えた生クリーム、おばんざいの調味料にいたるまで、すべてが納得のいくまで探して見つけたものです。陽太郎さんは「古民家のモデルハウスの建物が本物なので、その茶房で提供するものも、本物でなければならないと考えています」。と語り「茶房にすることで、多くの人に気軽にこの古民家のすばらしさも感じてもらえると考えました」と続けました。取材当日、母娘で訪れた方の「本当に心があらわれるようでした。また来ます」という声は、その表情からも気持ちが伝わってきました。訪れた人はみんな「長時間滞在になる」ことを実感します。長居を気にすることなく、くつろげる、寝ころんでいる気持ちになる得難い空間です。

地域の拠点となり、世代をつなぐ家

沙桜里庵の所有者であり、改修を手がけた石山テクノ建設株式会社は改修のコンセプトに「地域の文化・芸術の拠点」となることを掲げています。春は桜まつり、秋はもみじ祭を開催し、その他にも「おりがみあそび」「絵本の読み聞かせ」やコンサートも行っています。陽太郎さんはオペラに出演するテノールの歌手です。古民家に響くテノールの歌声、この新鮮な企画を楽しみにされる人が増えています。

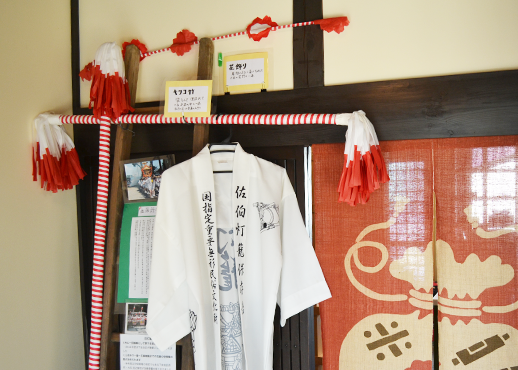

玄関にはっぴとともに飾ってある紅白の棒のようなものは、飾ってあります。これは稗田野神社でお盆に行われる祭礼「佐伯灯籠」の紙屋台に使われたものを厄除けとしていただいたものだそうです。佐伯灯籠は人形浄瑠璃の古い形を継承し「国指定重要無形民俗文化財」となっています。陽太郎さんは小学校3年生の時からお祭りに参加しているとのこと。ふるさとの伝統行事の担い手でもあるのです。テノール歌手、佐伯灯籠、そして沙桜里庵店長、忙しくも充実した様子で励んでいます。

今年も「さくら祭り」が開催されます。「つながろう!ひえ田野実行委員会」を立ち上げ、より多くの人が地域を元気に楽しくするために、参加してもらうようにしました。沙桜里庵を会場にして人と人のつながりや、新しい楽しいことが広がっています。

コウノトリが舞い降り、古式豊かな神社のおひざ元の古民家茶房はまぎれもなく地域の拠点として「世代をつないで住み続ける家」の今の時代のひとつの方向性を示しています。

茶房 沙桜里庵(さおりあん)

亀岡市稗田野町 佐伯 垣内亦2-2

営業時間:11:00~16:00

定休日:日・月曜日

————————————————

沙桜里庵さくら祭り 4月5日(土)10:00~16:00

ワークショップ、マルシェなど楽しい一日を

————————————————