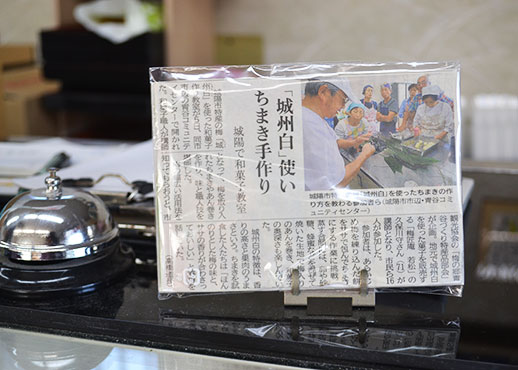

今年3月に「東風吹かば梅香る 京都青谷の春」でご紹介した京都府南部城陽市の青谷地区では、稀少種の「城州白(じょうしゅうはく)」や「加賀白」「南高梅」など梅の収穫に追われる日々が続きました。

田中保夫さんが経営する梅工房では、年々注文が増えている青梅の発送、梅干しや梅シロップ作りなど、寝る間も惜しむほどの忙しさですが、城州白特有の甘い香りが漂う作業場は、あわただしくも明るい活気にあふれています。大切に育てた「掌中の珠」のような、青谷の梅を仲立ちにした新しい輪が広がっています。

地域内の連携で、一粒たりとも無駄にせず

去年は梅が不作で、梅工房でも思うような量を確保することができませんでした。そして今年も、実の付きがあまりよくなく、近所の農家さんでも同じことを言われていました。

花が咲くのが早く、受粉がうまくできなかったのではないか、ミツバチそのものが少ないのではないかなどの原因が考えられています。

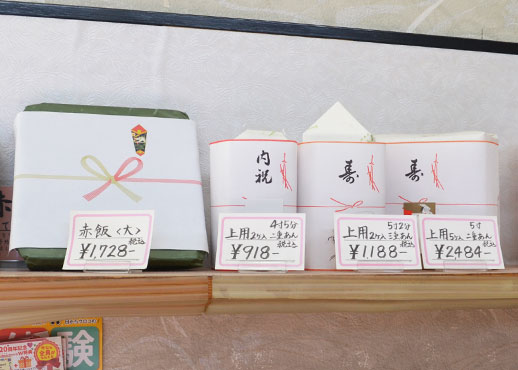

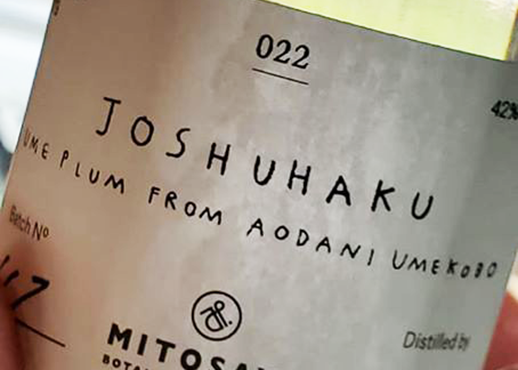

青谷が梅の産地であること、城州白が大粒で香りが良いことなどが知られるようになり、梅工房でも青梅での注文が年々増えています。実際、店舗へ買いに来られた方の第一声はみんな「わあ、いい香り」そして「城州白は香りが良くて、ふっくらした最高の梅干しができます」と、その魅力を語っていました。

しかし、今年の収穫量も少ないとみて止む無く一旦、青梅の注文受付を中止したところ、コロナウイルスの影響もあり、大口の製菓材料など、行き先をなくした梅が大量に生まれ、引き取りを依頼されました。田中さんは「農家さんが土作りや草刈り、剪定など一年通して手をかけ、やっと収穫できた大切な梅を一粒も無駄にしたくない。うちも、ほしいと言ってくれるお客さんを断らなくてすんでありがたい」と力を込めました。

今回のような「梅余り」が、今後も起きる可能性はあります。個別の問題ではなく、地域課題としてとらえ、みんなで解決の方法を探ることが、安心して梅作りができる環境と、特産の梅を守ることにつながると思います。そうした積み重ねのなかで、担い手も生まれてくるのではないでしょうか。

新しく頼もしい力が変化を起こす

一つ一つていねいに手もぎした梅は、すぐに次の作業へと移ります。選果場で大きさ別に分けられ、その後工房でもう一度、人の目によってチェックし、秀・優など等級も仕分けしていきます。注文に沿って、梅の品種、サイズ、等級で選び出し計量、梱包となります。直接引き取りに来るお客様には、すぐに間違いなく渡せるように万全の準備がされています。同時に梅工房の梅干し作りも進めていきます。梅は畑から収穫されてきた後「こんなにたくさんの手作業があって、やっと人の手に渡るのだ」と感じました。

普段は別の仕事をされている4人の女性の、きびきびと立ち働く姿や、お客さんが入って来た時、作業中でも「こんにちは」「いっらしゃいませ」という、きりっとしたあいさつも、工房内に気持ちの良い雰囲気をつくっています。黙々と、きちんと丁寧な仕事をしている若い男性スタッフも一緒に息の合った仕事ぶりでした。

自分達で段取りや仕事量を考えてながら作業を進めていく、仕事のとらえ方や姿勢は、業種に関係なく、基本は同じということを改めて感じました。梅工房から離れた幹線道路沿いの梅畑に看板を立てて、梅を売ろうという提案もされています。今年は残念ながら実施できませんでしたが、来年に向けて実現したい企画です。

そして、みなさんの梅の扱いが手馴れてきて、何と言うか、梅への思いも深まっているように感じられました。こういうかたちの、青谷の梅の支え手が増えていけば、すばらしいと思います。梅農家とともに、梅の関連の雇用も生まれる循環は可能だと思います。

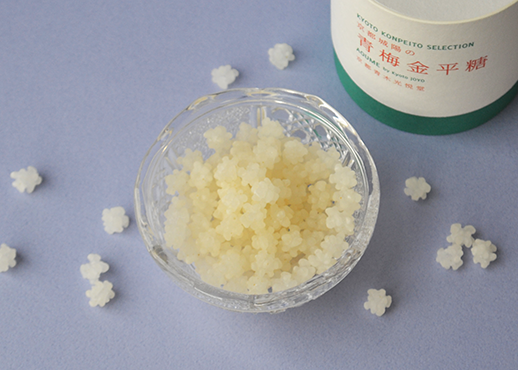

梅から生まれる「塩梅」のいいつながり

梅工房の梅を使った商品開発をされている、製菓業や飲食店運営・サポート等の事業を行う会社の方が参加して、収穫体験が行われました。どこで、だれが、どんな畑でどのようにして育てているのか、農作物の源流と素顔を知るという、とても大切なことを実践されています。このような企業が増えてほしいと願います。

インターネットで検索していて、たまたま知って大津から来たという小さなお子さん連れの30代前半と見えるご夫婦は、5㎏の城州白をお買い上げ。「毎日のお弁当に使う分くらいは自家製で」と毎年梅干しを漬けていると聞き、暮らしの知恵や技術はちゃんと受け継がれているのだなあと、感心すると同時にうれしく思いました。

若い世代では、龍谷大学深尾ゼミ「梅プロジェクト」のみなさんが去年から活動を始め、自分達の視点で青谷地域と梅の魅力を発信しています。炎天下での梅の収穫も体験しました。なかなか大学での直接会っての授業やゼミ活動ができないなかで、地域と産業の関係、暮らしの在り様などについて考え、梅レシピをアップするなど、一生懸命青谷の梅を盛り立てています。こういった様々なかたちでの、地道なかかわりが今後も継続し、また新しく生まれていくことが、地域と産業・生業を応援することにつながると思います。

地域に根付く生業は、地域とそこに住む人の幸せにつながります。青谷はおしゃれな店や大型店はないけれど、地元に暮らす幸せ、仕事や働くことの意味を教えてくれます。青谷はそういうところです。

梅工房特製の、梅シロップは間もなく、今年漬けた梅干しは10月に店頭に並ぶ予定です。どうぞ、お楽しみに。

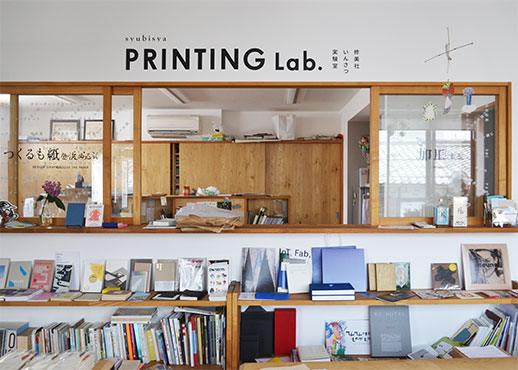

青谷梅工房

城陽市中出垣内73-5JR山城駅徒歩5分

営業時間 9:00~16:00

定休日 日曜・祝日