読むという行為が紙でなく、パソコンやスマートフォンからということが多い昨今、紙や布を張り、外函に入りの凝った装丁の書物を目にすることは、めったにありません。

そんななかで、物議をかもしながらも衰える様子のない「ご朱印ブーム」により、美しい和綴のご朱印帳が広く知られるようになったということも事実です。和綴をはじめとする、日本の伝統的手法による「和本」を専門とする会社の製作現場を見学しました。

不便を解消し、美しさを備えて進化した和本

大陸から日本へ紙が伝わったのは7世紀の初めとされています。最も古い和本として生まれたのが「巻子(かんす)」という巻物の形態です。ありがたいお経や仏画、寺院の演技なども描かれ、絵巻物も誕生しました。平家納経や源氏物語絵巻などがあります。

身近なところでは、忍者が巻物を口にくわえていたり、和装に見られる「宝尽くし」の文様にも、隠れ蓑や打ち出の小槌などと一緒に巻子が描かれています。

紙を継ぐことで長さを自由に調節でき、くるくる巻いてコンパクトに保管できることからも、巻子はたいそう優れています。しかし、必要なところ、見たいところが、すぐに探し出せないという不便さが生じてしまいました。

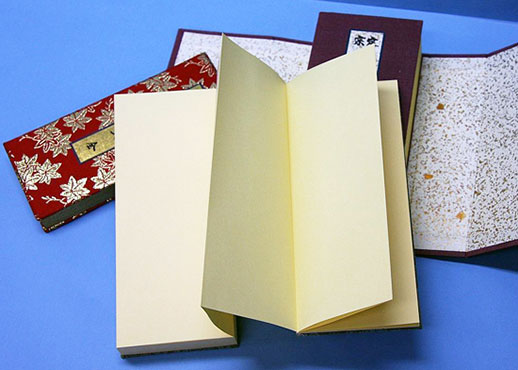

そこで、考え出されたのが、巻物を適当な幅に折りたたんで、開きやすいように工夫した「折り本」です。不便から生まれた画期的な形態は、今もお経本やご朱印帳などに蛇腹折り本に製本され、よく目にするところとなっています。ところが、使っているうちに折り目が擦り切れてしまうという不具合が出てきてしまいました。そこから、またさらに改良を試みて、各ページを半分に折って重ねて綴じる冊子の製本「和綴じ」に発展しました。江戸時代に木版刷の技術が発達し、黄表紙、赤本などと呼ばれた絵入の娯楽紙「絵草紙」が人気を集め、人々の間に広がることとなり、和綴じの本の製造は、明治時代まで続きます。

古書店で、出版年が明治の和綴じ本を見かけることがあります。感心するのは、不便を解消し、補強や保護の役目を果たし、そのうえ美しさも備えながら進化していったことです。

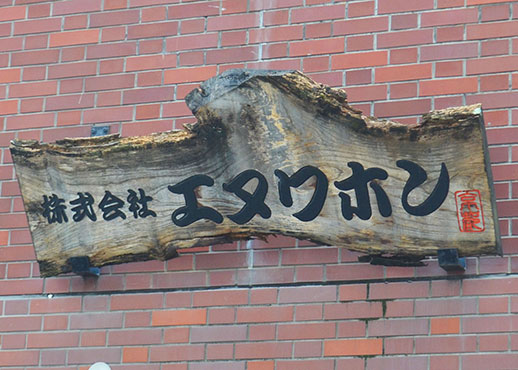

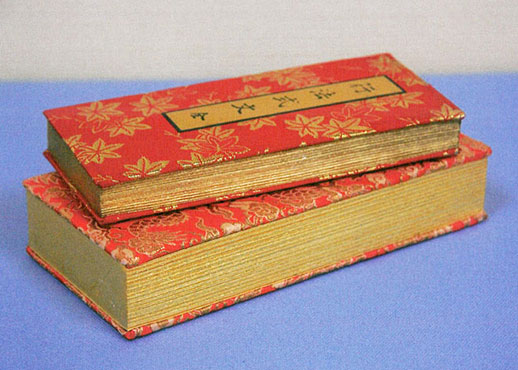

綴じ方をとってみても、一般的な「四つ目綴じ」から「亀甲綴じ」「菊綴じ」など何種類もあり、装飾も兼ねて美しい色あいの糸を選ぶなど、細部まで神経を行き届かせています。他にも、書物ではありませんが、本を保存するためのおおいとなる「帙(ちつ)」も、爪や紐、張る紙の素材や色も吟味されています。この細やかな感性と確かな技術に裏打ちされた和本の伝統を受け継ぐ会社が「エヌワホン」です。

ベテランも慣れにおちいらず「毎日挑戦」

エヌワホンは、以前は箱の製造を主にしていましたが、書籍の出版の減少や外函入りの凝った本づくりがされなくなり、受注がなくなっていきました。そこで、まだきちんと仕事が確保できていた製本の分野を中心に、そのなかでも「お経本」に特化する方向に舵を切り、新しく会社をたちあげました。エヌワホンという、カタカナの社名は、創業者のひとりのイニシャルからの命名だそうです。和本もカタカナにしたところに、お経本という伝統の技術を受け継ぎながらも、蓄積された和本の総合力を発揮して、柔軟に新しい時代に対処していこうという意気込みが感じられます。

10年ほど前から、ご朱印帳の受注がぐんと増えたそうです。多少機械化した工程もありますが、ほとんどが微妙な手作業が必要ということで、作業の現場は和やかななかにも、きりっと引き締まった雰囲気です。ご朱印帳を作っている部署では「この道60年」の大ベテランと「糊付け3年」の一番の若手の職人さんが組んで仕事をしています。真剣なまなざしで、均等に素早く糊の刷毛が動き、それを受けて表紙を張る大ベテランは、肩の力の抜けた、乱れのない一定したリズムです。みごとに息のあった仕事ぶりに感嘆します。この道60年の大ベテラン、栄本敏枝さんは、熟練の技術はもちろんのこと、仕事場の雰囲気もリードしていきます。

「手を動かす調子が二人ぴったり合うてないとだめ。どこの部署も、それぞれがプロとして責任を持って仕事をしてる」と手を止めることなく話してくれました。そして「一度覚えたら、ずっとそれでいいなんていうことはないの。毎日挑戦」と続けました。

隣では、張り終えた蛇腹折りを、ばらばらと広げながら不備がないか点検をしています。お正月のテレビ番組で放送される「大般若経」の僧侶が空で広げる儀式を思い出しました。

検品担当は、厳しい目でチェックする仕事と同時に、総数は一日1000冊にもなる出荷する製品の数や種類、納品先など間違いがないかどうかのチェックも担当しています。地味だけれど、とても大切な仕事です。

代表取締役の内橋雅志さんは「みんながそれぞれの場で責任を持って仕事をしてくれているので私は一切口出ししません。和綴の技術があり、経本と巻子、それに函(箱)の両方ができる会社はエヌワホンだけです。今、気にかけているのは技術の継承です。可能な部分は、これからも機械化を進めるつもりですが、機械では手におえない、人の手でないとできないことのほうがずっと多いのです。次の世代の職人ををしっかり育て、残す、伝えることができるように、環境を整えることが経営者の仕事だと思っています」と語ってくれました。

エヌワホンで作られたご朱印帳やお経本は、日本の多くの人が知っている有名社寺をはじめ、全国の寺社に納められていますが、販売会社から納品されるので、直接取引以外はエヌワホンの社名が出ることはありません。しかし、信頼される間違いのない和本を作り続けています。世の中から脚光を浴びるかどうかではなく、こつこつと「毎日挑戦」の気持ちで淡々と仕事をする姿に、教えられました。京都が京都であること、歴史と伝統、ものづくりの誇りはこういうところで、受け継がれているのだと改めて感じました。

エヌワホンでは、和本の良さを広げ、もっと身近に楽しんでもらえるよう、家族の歴史や作品、旅の思い出を絵草子のように綴るなど、新しく自由な和本の使い方も提案しています。オリジナルグッズの開発もさらに進めたいとのこと。古きよき伝統と革新の気風が、京都の特徴とも言われます。エヌワホンは、その気風を受け継ぐ企業です。

建都も、京都の風土と歴史が経営資源として、生きるまちをご一緒に考えてまいります。

株式会社 エヌワホン

京都市右京区西院安塚町97

定休日 土曜日・日曜日・祝日

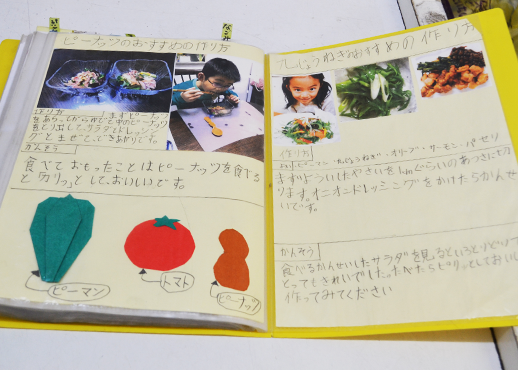

そんな頼りになる「京都三条会商店街」のすぐ近くの町家に、控えめな看板がかかっています。実家は三条会の鮮魚や乾物を扱う食料品店、この地で生まれ育った山上公実(やまがみひろみ)さんが主宰する「キッチンみのり」です。京都の家庭料理や保存食の教室、暮らしに役立つ講座が開かれ、食を通して人が出会い、つながる場となっています。

そんな頼りになる「京都三条会商店街」のすぐ近くの町家に、控えめな看板がかかっています。実家は三条会の鮮魚や乾物を扱う食料品店、この地で生まれ育った山上公実(やまがみひろみ)さんが主宰する「キッチンみのり」です。京都の家庭料理や保存食の教室、暮らしに役立つ講座が開かれ、食を通して人が出会い、つながる場となっています。