二条城の東側を流れる堀川通の桜も咲き始めました。

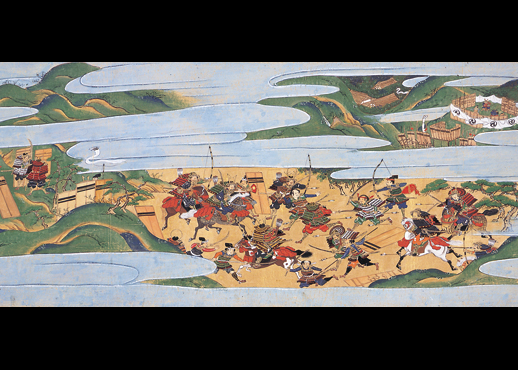

堀川を西端とする、本能学区は豊富な水を利用して早くから染物業が盛んになり、染めの仕事に必要な様々な業種の職人が集まり、戦前までは、京都の代表的な風景の一つ、染め上がった反物の余分な染料や糊を川の中で落とす作業が見られました。

このように、多くの家が染めにかかわる仕事に従事する、典型的な職住一体のまちでしたが、繊維・和装産業が減少していくなかで、加工場跡地にマンションが建ち、「下京第二番」の番組小学校であった本能小学校も124年の歴史を閉じるなど、様相は大きく変わりしました。

しかし、長い年月をかけて培われてきた技術と、分業によって支え合うつながりを生かし、職人のまちは、時代の風を読みながら、様々な要請に応えています。

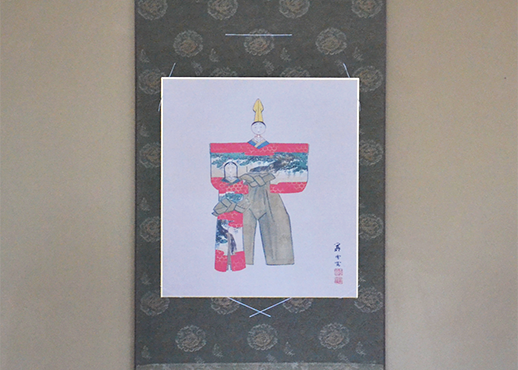

印染(しるしぞめ)とは、のれん、旗、幕、幟(のぼり)半纏(はんてん)法被(はっぴ)、ふろしきや手ぬぐいなどに家紋や屋号など、しるしになるものを染めた染物を言います。

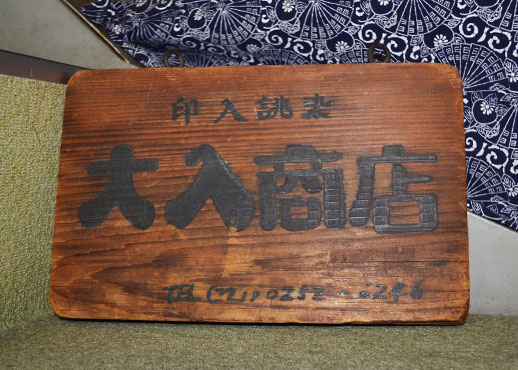

本能学区で、印染を続ける大入商店でお話を聞きました。

かたちは変わっても、印染の出番は多い

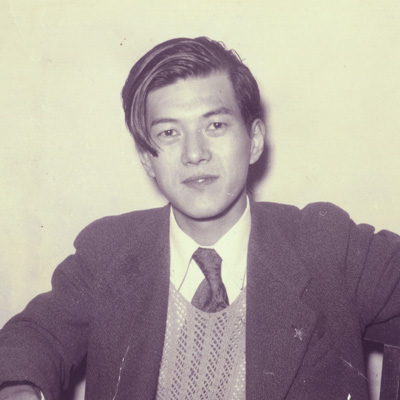

「大入商店」は1933年(昭和8年)、綿布の小売販売の「大入屋」を開業し、二代目の時代に、縫製加工、染色加工を始め、段々と多様な印染を手がけるようになっていきました。現在は四代目の平野秀幸さんが代表を務めています。

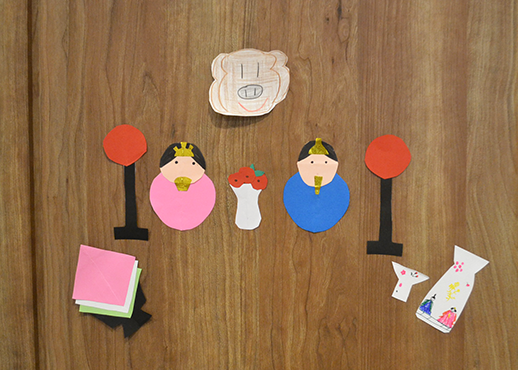

「法被や半纏は、かつては米屋、植木屋、酒屋などで働く人たちのための作業着であり、家紋や屋号の入った半纏を着ることは、その店の一員になる、ということを意味し、誇りを持って着用されていたのです」と、最初に話されました。暖簾にしても「暖簾を守る」という言葉があるように、屋号や家紋を背負い、掲げるということは深い意味を持っているのだと思いました。今は、このような本来の目的から、イベントや販売促進の時に使われることが多くなりましたが、揃いの法被を着た一体感や高揚感は、他では生まれてこないものだと思います。

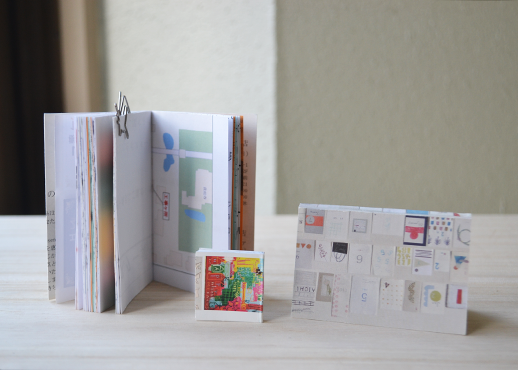

大入商店では、一番数量の多い法被をはじめ、のれん、幕、幟、手ぬぐい、ふろしきと、印染の定番のほか、タオルやTシャツ、お客様から依頼された様々な印染を扱っています。ネットでの発信や販売はしていませんが、人のつながりの縁や口コミで直接会社へ見えるお客様が多いそうです。なぜかと言うと「作ってほしいものがあるけれど、どこへ行って聞いたらいいかわからない」「ネットを見ても、書いてある内容がよくわからないことが多い」からです。それは、個人のお客様でも企業の場合でも変わりません。お客様と直接話し、希望や疑問を一つ、一つ丁寧に聞き、たくさんあるサンプルや色見本、生地見本を見ながら、具体的に提案します。最優先することは予算なのか、こだわりの染めなのか、デザインなのか。それらを見極めることが求められます。商談として成立する場合も、しない場合もありますが「みなさん相談して良かったと、喜んで帰られるのを見て、良かったなと思います」と語る言葉に、平野さんの誠実な姿勢がうかがえます。こうしてこつこつと、信頼関係を築いていることが新たな仕事や息の長い取引につながっています。

自社の強みにつながる京都の分業体制

大入商店では、図案と型作り、暖簾や幟などの縫製を自社で行っていますが、様々な要求に応えられるのは、たくさんの専門業者さんとのつながりがあるからです。平野さんは「お客様との信頼関係はもちろんですが、外注さんとの信頼関係も大切です」と語ります。

ふろしき専門の縫製、染めも用途や商品の種類により、引き染、抜染(ばっせん)注染(ちゅうせん)など、それぞれ信頼できる外注先にお願いしています。手ぬぐいの染めに関しては、京都では作るところがなくなってしまい、50年くらいの長い付き合いのある堺の工場へお願いしています。

染め方としては、注染とプリントがあります。プリントは細かい柄や何色も使うデザインの染め方に適しています。一方注染は、生地をじゃばら折りにして重ね、上から染料を注ぎ込みます。表も裏も同じように染まることや、1枚1枚に手作業ならではの、あじわいのあることが特長です。この「あじわい」という微妙なものが難しいところで、検品して「これは、ちょっとお客さんには渡せへんな」と見れば、染屋さんへ率直に伝え、先方も納得して染め直すこともあるそうです。それは「一緒に、きちんとしたものづくりをしよう」という姿勢が共通しているからであり、平野さんが目利きであることを認めているからです。

平野さんは「うちは小さい会社やから、自社で全部することはできないし、すべて手染め、木綿と絹しか扱いませんという老舗ではありません。でも、たくさんの専門の外注さんのおかげで、お客様の要望に最も適した提案をし、あらゆる注文に応えることができます。すべてを自社でできないことが逆に強みになっています。これは長い間続いて来た京都の呉服業界の分業制の元があるからできることです。外注さんから仕事を依頼されることもありますし、お互いにバランスのよい、いい関係が大事です。」そして「自社でも製造にかかわっているので、実際の染めや縫製、生地のことがわかっていることも大きいと思います」と続けました。分業を優れたシステムとして生かしています。

これからの京都のものづくり

大入商店はネットを使った発信や販売はしていませんが、平野さんの父親で先代の雅左夫社長の決断により、平成3年と早い時期に工程にパソコンを取り入れています。そして、その路線の仕事の精度は確実に上がっています。数種類のインクジェットプリンターも導入し、職人の技を大切にすると同時に、より多くの要望に応えていくための先進技術の導入もはかっています。

大入商店の取り扱い品目の多さは驚くほどです。祇園祭の山の手ぬぐい、寺社に多い修復記念のふろしき、「インターハイ出場・・・」と大書され校舎に架けられた懸垂幕、だんじりの半纏、YOSAKOIのコスチュームなど多岐にわたっています。ものづくりの協働のかたちです。

平野さんが今懸念していることは、今後の外注さんの存在です。染物は染め上がってから色をきれいに定着させる「蒸し」と、余分な染料や糊を落とす「水洗(あらい)」という工程、さらに生地のしわを伸ばし、長さをきちんと整える「湯のし」という工程を経て初めて完成します。これらの仕事場は広いスペースが必要です。今、京都はインバウンドに湧き、空前のホテルやゲストハウスの建設ラッシュが続き、地価が高騰しています。大入商店では、蒸し・洗い、湯のしも決まった所へお願いしていますが、人手不足もからみ、懸念されています。

分業制で成り立っている仕事はその中のどれかが欠ければ続けることはできません。先人が積み上げてきたこのすばらしい循環が存続することは、京都のまちの在り様も示しています。平野さんは、こうした外的な要因も踏まえながら、会社のこれから先を描いています。

「値段以上のよさを実感してもらえるものを生み出す会社にすること」と語ります。「価格の点はがんばるけれど、ただ安いと言って喜んでもらうだけではない、大入商店でこそできる商品やサービスは何か。これをみんなに伝えイメージしてもらい一緒に考えていきたい」と、将来を見すえています。平野さんは「100年ではまだ新しいと言われる京都で、うちみたいな85年しかたっていないとこは新参者です」と笑いますが、印染大入商店の「次なる創業」になるのではないでしょうか。

建都も、京都のまちの現状と暮らしを見つめ、まちづくりの視点を持って、地域に貢献してまいります。

大入商店

京都市中京区堀川通蛸薬師上る壺屋町263

営業時間 9:00~18:00

日曜日 定休日