まちに必要なもの、あってほしいもの。本屋さんと喫茶店。

以前は暮らしているそれぞれのまちの範囲にあった、近所の人が気軽に立ち寄る個人営業の店が少なくなりました。一方、店主の世界観が広がる今までなかった店も増えています。

田の字型と言われる京都のまちの中心部にある「レティシア書房」はそのさきがけです。建物は建都が建てさせていただきました。開店から7年目に入り、本好きの人達が地元京都はもとより、遠方からもやってくる「おもしろい街の本屋さん」として根付いています。

おもしろい本屋のある街がいい

取材で伺ったのは、日曜日の午後でした。近くにお風呂屋さんもあり、ご近所らしき人達が自転車や徒歩でタオル片手にやって来てきます。界隈は、京都の中心部ですが繁華街からは少し離れていて「暮らしのあるまち」の雰囲気が漂っています。お風呂屋さんに行って本屋に寄り、居酒屋でビールを飲む。そんな日曜の昼下がりなら最高です。

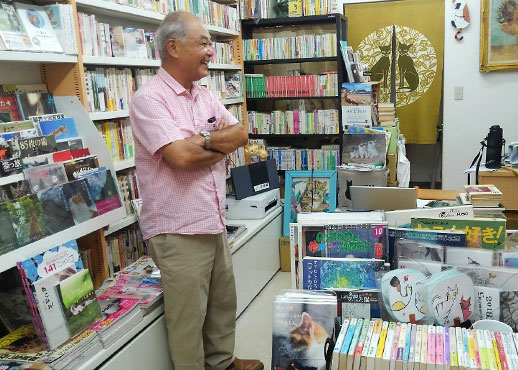

店主の小西徹さんは、大学を卒業して輸入レコード会社で働いた後、20年くらい本の仕事に就いていました。最後の6~7年は、大手書店で責任者としてPOSデータを見たり数字をチェックするなど管理業務で手一杯となり、本が好きなのに本にさわれないもどかしさ、また、取次店が大量に持ち込んだ新刊書を余ったら返すというシステムにも「本屋が本を選べない。これは違うという思いを抱いていました。55歳で退職。自分で本を仕入れ、店主の世界観があらわれた空間で、お客さんと一緒にステップアップできる、そんな「街のおもしろい本屋」をめざしてレティシア書房を開きました。

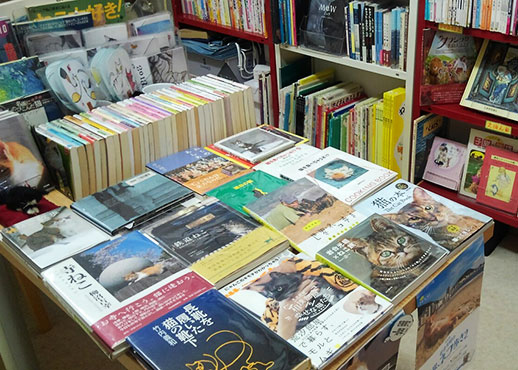

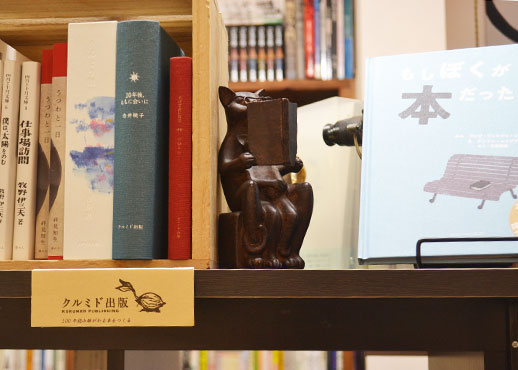

小西さんは「本屋の延長線上に自分のやりたいことがある」と語ります。扱うのは古本、新刊取り混ぜて並び、独立系の出版社や個人が発行するリトルプレスの種類は全国でトップクラスです。また、紙媒体だけでなく渋い選曲のCDあり、ギャラリーも併設された、店主の思いの密度が高い空間です。様々なジャンルの個展や、地元出版社の特集、ゲストを招いてのギャラリートークなど、いつも新しい何かが行なわれています。

「知識を得ることは楽しいこと。それを他人と共有できるかどうかが大切。敷居のない自由な空間でいろいろな人が交流してほしい」小西さんの思い描く街の本屋は、一つところにとどまらず常に変化しています。

ちなみにレティシアとは、フランス映画「冒険者たち」でアラン・ドロン演じる主役の一人、マヌーが恋するヒロインの名前です。映画好きの小西さんのロマンを感じるネーミングです。映画が取り結ぶ縁については、京のさんぽ道「映画のまち 京都の喫茶店」で、カフェ セバーグ店主野口研二さんとの交流にふれています。

京都の街と、これからの本屋の進行形

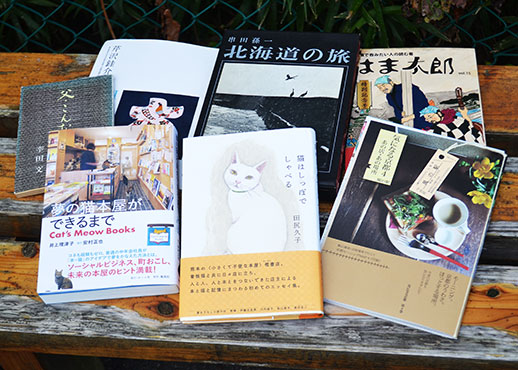

レティシア書房の店内は、ちょっとした宝探しのような、今日はどんな出会いがあるのかわくわく感のある空間です。熊本で地震の被害を受けながら、喫茶店と本屋を続ける女性が書いた本。保護猫が常駐し、すべて猫本、収益の一部を保護猫団体へ寄付するという夢のような本屋誕生の本。横浜の夫婦二人で営む出版社の「横濱で呑みたい人の読む肴」シリーズ。また、京都在住の女性が、喫茶店や商店街など京都の気になる対象を一人で取材、撮影、編集までこなす小冊子。

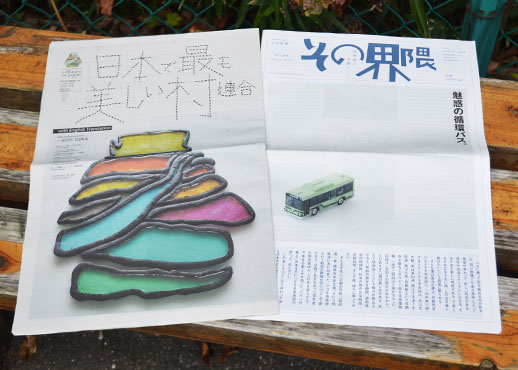

残して置きたいと思う、すてきなデザインのタブロイド判の「離島経済新聞社」や「日本で最も美しい村連合」などの情報紙など、北海道から沖縄までその土地の匂いや、出版社と著者の熱い気持ち、心意気がほとばしり、本が語りかけているようです。

古本の棚は「経年変化」の味わいとでも言える趣きを感じる本が並んでいます。すべての棚、すべての本がぞんざいに扱われることなく、一冊一冊に存在感があります。店内を移動する時、お客さん同士が譲り合うような、お互いに軽く会釈してすれ違う感じになります。狭い道で「どうぞ」「ありがとう、お先に」という場面に似ています。

取材時、ギャラリーでは亀岡市に窯を持って精力的に活動されている陶芸家、高山正道さんの個展期間中でした。ギャリ―の企画・展示は奥様が担当されています。ひそやか雰囲気の青磁や、あたたかみのある肌合いの「使ってみたい」と思う食器が並んでいます。花器には季節の花が入れられ、大野忠司さんの日本画とともに壁面を飾り、秋の野に遊ぶ心持ちになる素敵な企画展です(会期は11月4日まで)

今、各地に小さな規模の、カフェやギャラリーを併設したり雑貨を扱うなど個性的な書店ができていると聞きます。小西さんは「再販制度の循環を断ち切って、読む行為をバックアップする、30代が経営する店が生まれている」と語ります。そして「これは書店の進化したかたちですが、実は本屋の原点に戻ったということです。それにどう新しさを加えていくかです」と続けました。レティシア書房では、定期的に岩手県陸前高田市の図書館へ寄贈することで、本の次のステージをつくっています。

小西さんは、書籍スペースを常設したホテルができたように、どこへ行っても本があるそんな時代の一歩手前まで来ていると実感しています。また「電子書籍対紙の本」という線引きには首を傾げます。小西さん自身、コミックや文字の小さい文庫は、画面を拡大できて、いつでも端末から取り出せるので、電子書籍を利用しているとのこと。「老眼の者にとってほんまに便利」と笑います。

「将来はAIが読み聞かせをするようになるかもしれないし、常に新しいものを取り入れていくことが必要。これでいいと止まったらだめ。本に対する愛情があって、読むことを保障できれば、媒体は何でもいい。紙の本は、たくさんの人が係わって完成したモノとしての存在があり、なくならないと考えています。30代の店主が増え、10年後にはまったく新しい「本屋」という名前では表現しきれない店が生まれているのではないかと、予測しています。そして、1200年の歴史やはんなり感といった京都独自の文化や感性が、若い経営者にも受け継がれている」と続けました。本屋と言う名前ではくくれない、けれど「街の本屋」の原点にしっかりと立っているおもしい本屋のある街。京都はそうであってほしいと願いつつ、その可能性を感じます。

時間がゆったりと流れる落ち着いた空間

町並みにしっくりなじむレティシア書房のたたずまい。少し古い木造校舎のような感じもします。ドアや床、それぞれ主張のある本が並んだ棚。はじめて来た時も懐かしさや親しみを感じる空間です。

小西さんが思う「時間がゆっくり流れる、落ち着いた空間」となる建物。一年かけて話し合いを重ね、積み上げた到達点がレティシア書房です。小西さんは「建物と本が呼吸している」と表現します。ご縁があって、建都に建築のお話をいただき、今も良いおつき合いが続いています。

建都はこれからも住む人、暮らす人のそれぞれの思いがかなう建物をつくってまいります。

レティシア書房

京都市中京区高倉通り二条下がる瓦町551

営業時間 12:00〜20:00

定休日 月曜日