神社仏閣や京町家は、京都の景観を形成する重要な要素ですが、町並みに調和する明治以降の近代建築もまた、見るべきものが多く残っています。

なかでも個人の住宅は、建築主の思いや、人となりを色濃く反映し、住んでいた人たちの息遣いが伝わってくるようです。日本の優れたモダニズム建築であり、国の登録有形文化財、山科区の「栗原邸」が4日間限定で一般公開され見学してきました。

京都の近代遺産、疏水と鉄筋コンクリート住宅

地下鉄御陵駅で下車し、静かな宅街を北の山側へ山科疎水の手前まで10分ほど来ると、心なしか空気がひんやり感じられます。「登録有形文化財」のプレートをはめ込んだ堂々とした門を入ると、鬱蒼とした木々に囲まれて斬新なデザインの洋館が建っています。

この建物は、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)校長を務め、染色家でもあった鶴巻鶴一氏の居宅として建てられました。そして12年後に、日本で最初の広告業をたちあげた、栗原 伸氏に譲渡され、以降、ご子息が住まわれていました。設計は、同じ工芸学校の教授であり建築家の、本野精吾氏があたりました。本野精吾氏は、現・工芸繊維大学の3号館、現・京都考古資料館も設計しています。

栗原邸は、当時の最先端の特殊なコンクリートブロックをむき出しにして建てられていますが、威圧感や重苦しさは感じません。そして、中へ入ると、木の安らぎ、あたたかみのある造りとなっています。風格のあるダイニングルームの壁に張った杉板は、節がそのまま見えていますが、それが木の素朴なおもしろさや個性を生かしているように感じました。

テーブルや椅子、ソファーなどの家具や調度品も本野氏がデザインしたものです。大切に使われ、当時のまま、一つ一つが役割が決まっているかのように、定位置に見事におさまっています。

ダイニングルームと客間の間に大きな引き戸があり、ダイニングルームは桜とつつじ、客間は唐獅子が、鶴一氏自身のろうけつ染で描かれています。

疎水から続く裏山の木々の緑や自然と一体となっているところであり、それが作為的ではなく、あるがままの調和を見せているところに栗原邸の魅力を感じます。施主の鶴巻氏と建築家の本野氏が、理想の住まいを、伝統と進取の精神に富んだ京都で一緒に取り組んだことで実現した家なのだと言えるのではないかと思いました。

年月を経て、良い風合いになったテーブルに、外の木々が映りこみ、青もみじさながらの趣でした。めぐり来る季節を身近に感じる暮らしを大切にされていたのではないでしょうか。

当日はお子さん連れの家族も訪れていて、明るい空気が流れ、邸内が生き生きと感じられました。

時を同じくして建てられた住宅

大山崎町にある「聴竹居」は、建築家の藤井厚二氏が1928年(昭和3年)に建てた自宅です。「真に日本の気候風土にあった、日本人の身体に適した住宅」を追求し、5軒めとなった実験住宅です。地元のみなさんを中心にしたボランティア組織が維持管理にあたり、一般公開と見学者のガイドも務めています。風の流れや太陽の光など自然の力を生かした、快適で、しかも日本の感性が光る住宅は、今も多くの人に理想の住まいとして様々なことを伝えています。

同じ乙訓地域の向日市には、英米文学者であり、和紙の研究家でもある寿岳文章、しづ夫妻、長女で国語学者の章子氏、長男の天文学者潤氏が暮らした家「向日庵」(こうじつあん)があります。設計は聴竹居の藤井厚二門下の澤島英太郎氏が担当しました。風の通りや換気など藤井氏の影響を色濃く受けています。

向日庵には、民芸運動の中心人物の柳宗悦やバーナードリーチ、学者の河上肇や「広辞苑」の生みの親、新村出氏など多くの人々が訪れ、文化サロンの役割を果たしていました。施工した熊倉工務店当主の熊倉吉太郎氏は、藤井厚二氏とも交流があり、民芸運動にも共鳴した棟梁で、寿岳家の意を汲み、理解し、文化的で自由な雰囲気にあふれる住まいが誕生しました。

昨年、「NPO法人向日庵」が設立され、保存へ向けた取り組みが進んでいます。

栗原邸“継承のための”一般公開

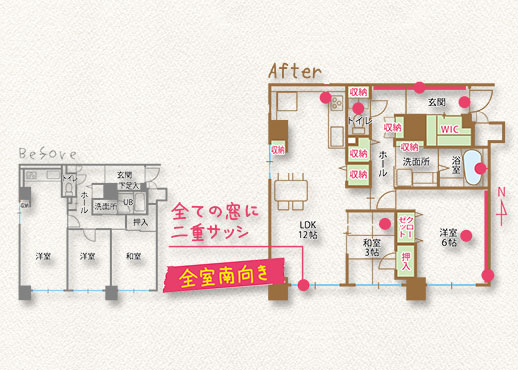

強固なコンクリートブロッで建てられた栗原邸も、老朽化に伴う痛みが出てきました。そこで2011年度から、京都工芸繊維大学の教育プログラムにより、建築家や学生が、壁の漆喰や天井の雨漏りなどの修復を行ってきました。今、所有者である栗原さんは、傷んだ部屋の修繕費や清掃費、固定資産税などが大きな負担となっています。80歳を超える高齢であることも考えて、新たな所有者を募ることにされました。

まず、建物の歴史的価値や文化的価値を広く知ってもらいたいと、栗原さんのご協力をいただき、公開の運びとなったとのことです。

当日、ボランティアスタッフとして参加していた、修復に従事した工繊大の院生さんが「これほどの 価値のある建物なのに、古い建物だからと壊されてマンションになったりしないように、なんとかこの建物を生かしてくれるオーナーさんが現れてほしいです。壊したら二度と元に戻らないのですから」と訴えていました。

東京遷都ですっかり寂れ、元気をなくした京都復活の原動力となった疏水はすぐ近くを流れています。疏水と栗原邸。先人が築き、これまで守ってきてくれたすばらしい遺産を、専門家、市民、心あるあらゆる人の力で、今のかたちで引き継がれるよう願わずにはいられません。

建都も、家族が幸せになれる理想の住まいのあり方をお客様と一緒に考え、工務店のみなさんとのネットワークをより強くして、京都の景観と住まいの歴史的・文化的価値を生かしてまいります。