悉皆は「しっかい」と読み、ことごとくみなを意味し、着る人とあらゆる工程の専門職を結んで、依頼にこたえる仕事です。それには染織に関する知識と、幅広い職域の職人さんとのネットワークが不可欠です。

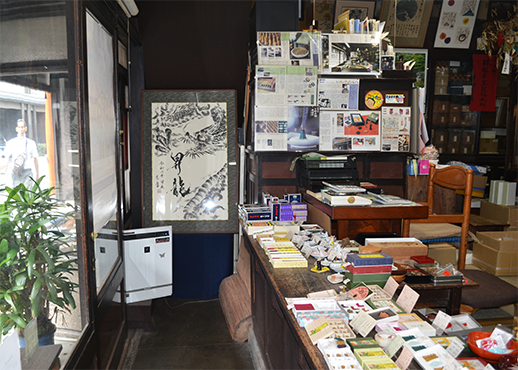

「おばあちゃんやおかあさんの着物をどうしたらいいかわからない」「しつけ糸がついたままの嫁入り道具の着物が眠っている」という方も多いと思います。でも、どうしたらよいか、だれに、どこに相談したらよいかわからないという場合が大半ではないでしょうか。そんな時に頼れる相談役になってくれる専門職が「悉皆屋さん」です。親世代も着物はよくわからないという現状の今こそ、その役割の重要性が増しています。

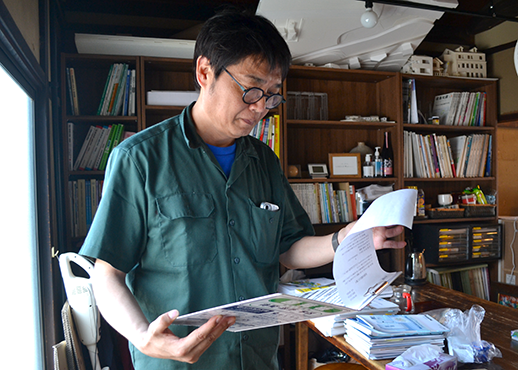

「悉皆 きもの まゆ」の天野まゆこさんと大宮俊介さんお二人の、着物やの本の文化、和装産業を支える職人さんに対するほとばしる思いをお伝えします。

日本の文化に常にふれ合える京都へ

天野さんは美術大学で日本画を専攻し、大宮さんは美術品や工芸品など漆の修復を学んだという経歴を持ち、二人とも日本の伝統文化や技術に対する土壌がありました。

天野さんの着物の原風景とも言える経験は幼い頃にあります。「毎年訪れていた田舎の祖母に、夏はゆかた、初詣にはウールのアンサンブルを着せてもらうのがうれしかったことです。ここが着物の原点となり今につながっています」とその思い出を今も大切にしています。

一方、大宮さんは大学で修復を学ぶなかで「使う文化を残したい。それは今あるものをどのように使うかという、パズルのようなもの。これは悉皆という仕事と共通しているなと感じました」と語ります。

天野さんは大学卒業後すぐに「日本の文化と常に身近にふれ合えるまち京都」へ、単身やって来ました。知縁も何もないなかで、着物、日本の文化、手仕事へのあこがれと尊敬が、迷うことのない京都行きを決めたのだと思います。そして現金呉服卸問屋へ就職し、悉皆の仕事の基礎となる様々な経験を積むことになります。

毎日多くの反物に囲まれ、全国の産地の染や織の知識をたくわえ、仕入担当を任されるまでになりました。働きながら、和裁や手描き友禅を勉強するなど、あこがれの京都で忙しくも充実した10年間をかけ抜けました。

そして2023年5月、満を持して「きもの まゆ」を開業しました。

一方、大宮さんは、全国展開する大手の呉服販売会社へ入社しましたが、もっと着る人の側にたった身近に着物を楽しめる提案ができる仕事をしたいと着物リサイクルの会社へ転職。7年間仕事をするなかで、着物好きの同年代と知り合ったり、自分なりの工夫をこらした着物を実際に楽しむなど、思いをかたちにできた7年間を送りました。

そして今年、天野さんと合流し、得意の動画制作も担当するなど、着物に関心のある人、着物好きのすそ野を広げています。

分業で成り立つ和装産業

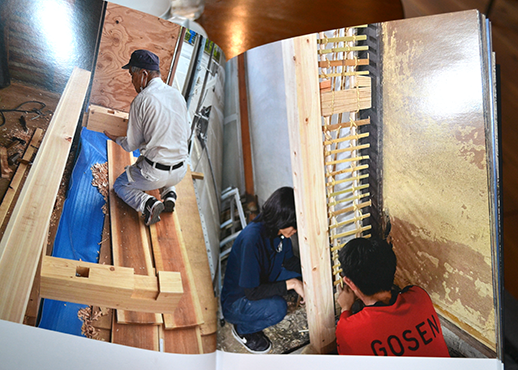

伝統産業は分業で成り立っていると言われます。染織の分野でも、呉服の西陣織や京友禅、のれんや手ぬぐいも、いくつもの工程、多くの職人さんがいてこそです。

着物のサイズが合わなかったり、全体に汚れやしみがある場合は「仕立て直し」をして、新しい着物としてよみがえらせることができます。また、部分的な直し方が可能かどうかの検討もします。部分的なら仕立て直しより費用は押さえられます。お直しの方法が決まったところで総額の見積を示します。ファストファッションと言われる低価格の衣料品が多く流通している現在、その金額を見てどう判断するか、依頼主の希望や気持ちを大切にしながら、専門的な観点から適格にアドバイスをします。

一部の直しですむのか、お金がかかっても小物全体を染め直す染替えや仕立て直しをするか、あきらめるか、あるいは他のものに作り替えるかなど、選択肢を示して一緒に考えます。悉皆の仕事で大切なことの一つは、依頼主の気持ちに沿いながら、冷静に判断し伝えることだと感じました。

仕立て直しをどのように進めていくかの説明を聞くと、それぞれの工程が欠かせないということがよくわかります。

仕立て直しには「洗い張り」が必要です。洗い張りはまず始めに、着物をすべてほどく(解く)「解き」の作業があります。着物は解いた部分ごとの布をつなぎ合わせるとまた元の反物の形になり、縫い直すことができます。そこが洋服との大きな違いです。着物は本当によくできた衣料だと感心します。このつなぎ合わせる工程を「端縫い(は縫い)」といいます。は縫いには専用のミシンを使います。まゆさんには頂き物のこのミシンがあり、大宮さんが器用に実演して見せてくれました。現在はもう製造されてないそうで、貴重なものとなっています。

は縫いの次は汚れを洗い落とす洗い張り、そして生地を歪みなく整え、幅を一定にする「湯のし」と続きます。また、反物を染めた後に糊や余分な染料を落とす「洗い」、そして色を定着させる「蒸し」、しみ抜きによって色が抜けた部分を目立たなくする「染色補正」もあります。それぞれが専門の職人さんによって確かな仕事がなされ、「目を疑うような」新しく生まれ変わった姿で持ち主のもとに返ってきます。

天野さんがおばあ様の80年ほど前の着物を仕立て直したものを見せてくれました。帯を締めれば見えない位置に他の布を足して丈を長くしています。「この着物は違う布を足していますが、着物は前身ごろ、後ろ身ごろ、おくみ、衿など直線裁ちの各パーツで成り立っているので、うまく利用してサイズ直しをすることもできます。どれをどう使えばうまく寸法が出せるかなど、まるでパズルのようです。着物は本当によくできていると思います。その優れたところを生かせるのは、分業の専門の職人さんがいるからこそです。土台を支える現場の職人さんにしっかり仕事を発注することで、それぞれの専門職が継続できます。」と、好きなのでつい買ってしまうという反物の山と、どっしりしたたんすを前に尺の物指しを手にして力を込めました。

悉皆屋は着物の可能性と未来を拓く

大宮さんが関西へ拠点を移した時に「へえ、普段でも着物を着るの」とめずらしがられたそうです。「今、20~30代で着物を着る人は増えています。その世代はファッションとして楽しんでいますね」と語ります。

大宮さん自身「男物の着物は多くが茶や紺系で、柄行も同じようなものが多いけれど、違うものも着たい」と思い、女物の着物を羽織に、帯は角帯に仕立てるなどして自由に、自分のセンスで着物を楽しんでいます。

「裏に凝る」羽織は羽裏で遊んだり、着物は別布を継いで袖の幅を出して着られるようにするなど、様々に工夫しながら着物生活を送っています。実際に着ているからこそのアドバイスで、着てみたいと思う人のよい相談相手になっています。

天野さんが染めたすばらしい着物を何点か見せていただきました。着物の構成を知って染めることを大切にされています。帯を締める位置を念頭に柄や色の配置を考えます。こうした染の技術の訓練を受けたことも大きく役立っています。

家紋を総集した紋帳、内外文様類聚、色見本帳など資料も多くあり、染替えや仕立て直しの時に使います。たとえば、すそや袖口の裏地となる「八掛(はっかけ)」の色はどうするか、見本帳を見て相談します。色を選ぶ時、迷ったり悩んだりするのも楽しみのうちです。「染替えは、お客様がたとうを開ける時まで、思い通りの仕上がりになっているか、満足していただけるか本当にどきどきします」

染替えは落語家さん、芸妓さん、地唄など伝統芸能の分野の方はよくされるそうです。京都という地の特色でしょう。

天野さんは「おばあちゃんやお母さんの着物、七五三に着せてもらった着物など、思い入れのあるものを大切に伝えていきたい」と語ります。可憐で華やかな七五三用の帯がありました。振袖の赤色に合わせて揃えたものです。

このように、新しい商品の相談に乗り、手配することもできます。現金呉服卸問屋で働いた時、一般消費者のお客様にも良心的に販売していた社長さんの志を継ぐものです。10年間の卸問屋勤務は、多くの問屋、メーカー、職人さんとつながり、呉服の知識を積んだだけでなく、お客様とそれぞれの専門職をつなぐ、だれもが良いようにという精神も養われました。

天野さんと大宮さんお二人が進める、「ことごとくみな、現代の悉皆屋さん」の仕事は、「こういう相談ができるところを探していた」と、多くの人の共感を得ていくことと思います。

古き良きものに今の暮らしや気持ちにかなう変化をつけながら、本道を伝えていく。

前回の「漆の表望堂」と続けて、熟練世代より若い世代が日本の文化、伝統に取り組む姿をご紹介しました。志あるこの世代が先達に敬意を払い、技術や精神を受け継ぎ、さらに次の世代へとつなげていく、その実感を強くした取材でした。