五月一日は、立春から数えて八十八日め「八十八夜」茶摘みの季節です。茶畑には、やわらかな新芽が育ち、茶農家は寝る間も惜しむほどの忙しい日々が続いています。

急須やお茶の葉と縁がないお家はめずらしくなく、またコロナの影響でお茶会やけい古、お茶席のある催事がほとんど中止されるという、かつてない逆風のなかでも、日本のお茶の文化、栽培や製茶の技術の継承のため、家族と社員が一丸となって日々励んでいる茶農家があります。

お茶の発展の歴史を誇る宇治で、十六代にわたってお茶作りひと筋に生業を守る、宇治茶製造卸販売「丸利吉田銘茶園」を訪ね、忙しいさ中、専務の吉田勝治さん、実店舗とオンラインショップを担当する息子さんの昌弘さんに、お茶に寄せる思い、宇治茶の可能性について語っていただきました。

玉露発祥の地、歴史の面影がやどる小倉地区

吉田銘茶園では、今年は例年より早く4月25日から茶摘みが始まりました。「八十八夜の別れ霜」と言われる遅霜がないように、お茶の摘み手さんが集まるように、摘んだお茶の加工が滞りなく進むように等々、細やかな気配りが欠かせません。

本社製造所と主な茶園のある小倉地区は玉露発祥の地とされ、旧大和街道沿いには、茶問屋の伝統的な建物が並び、古くからの茶どころの面影を今も色濃く残しています。

巨椋氏の氏神様であり旧小倉村の産土神の巨椋神社と、その境内には子どもの守り神の子安神社があります。ウオーキング途中の人が、鳥居の前で足を止め、ごく自然な感じで拝礼された姿にも、地元で親しまれている神社であることがうかがえます。

宇治のお茶栽培の大きな特徴は、茶園に覆いをして日光をさえぎる「覆下栽培(おおいしたさいばい)」にあります。玉露や抹茶になる碾茶(てんちゃ)は、日光をさえぎることにより、甘みと旨みが多く、香りと豊かな風味のお茶となります。吉田銘茶園では、茶園の上をよしずとわらでおおう伝統的な「本ず覆下栽培(ほんずおおいしたさいばい)」を継承しています。

琵琶湖産のよしは、自園の竹林や田んぼの竹やわら使います。よしずを編み、丸太と竹でやぐらを組んで、やぐらの上にわらをふき、周囲を囲うこも編みなども、すべて社内で行っています。

よしずの上のわらは、茶摘みの時期には畑に敷かれ、土の養分になります。

お茶摘みさんが摘んだお茶は、発酵しないうちにすぐに蒸す作業に入り、もみながら乾燥します。宇治茶栽培には、このようにお茶にかかわる技術が総合的に発揮されて守られてきました。

本社製茶場前の本ず覆下茶園は「日本遺産」に認定されています。茶畑の広がる景観は、宇治を特徴づける、かけがえのない景観であり、それは茶農家とそこに働く人々によって保たれています。

「六次産業」のさきがけ、十五代の先進性

吉田銘茶園では茶問屋への卸しのほか、生産から仕上げまで行い、法人化した販売部門で小売りまで行っています。当時、茶農家がこのような業態をとることは非常にめずらしく、画期的なことでした。

この道を開いたのは、勝治さんの父、十五代の利喜三でした。生産から加工・販売も行う「6次産業化」のさきがけと言えます。「作った者が価格を決められる」を重要視し、それが喜びともなり、茶農家を存続させるかぎともなると考えたのです。

そして40年前、小倉駅前に完成したショッピングセンターのテナントとして開店しました。卸先の茶問屋とはお互いに話し合って数量と価格を決める「相対取り引き」ができていて信頼関係が築かれ、それも大切にしながら新たな道を切り開いたのです。しかし、勝治さんが大学3年生の、開店して1年もたたない時、十五代が急逝されるという、思いもよらない哀しみに見舞われました。

利一さんは栽培と加工、勝治さんは販売部門を担当してこの困難を乗り越え「生産者が価値を決める」業態を継続することができました。

そして2017年11月に店舗を移転オープンしました。現在、勝治さんの息子さんの昌弘さんが担当しています。

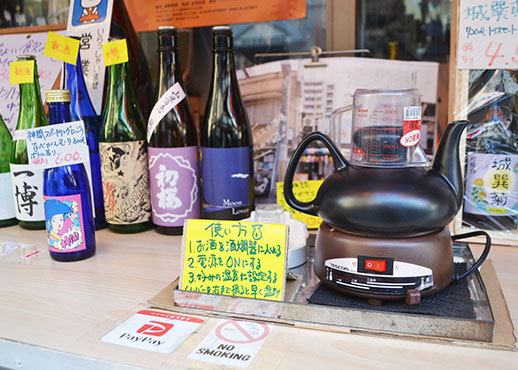

奥にかかったのれんと茶釜が「お茶の店」の雰囲気を作り出しています。昌弘さんが丁寧にいれてくれる煎茶や、薄茶を気軽に味わうことができます。勝治さんと二人で宇治市役所の新採用の職員研修でお茶についての指南、海外との取引に発展したSNSでの発信など、宇治のお茶を広げるため利喜三さんの志を継いで、奮闘されています。

お茶の魅力を、次世代や海外へもつなげる

駅前店の店内には、手もみの最高級のお茶をはじめ、様々な種類のお茶、そして新茶が並んでいます。テーブルの上には、一番茶を摘んだお茶のひと枝がさり気なく生けてあります。

玉露を作る過程でできる数量もまったくわからない、知る人ぞ知る「偶然のたまもの」「だんご茶」もあります。もちろん玉露として飲むことはできますが「このまま食べる」ことをすすめています。噛むと濃い旨みと香り、清々しさが広がり、まさに甘露の味わいです。わざわざ遠くから買いに見えるという話もうなづけます。

店内にディスプレーされた、碾茶を挽いて抹茶にする石臼、茶箱、竹製のふるいなどお茶の製造に関係する道具もお茶について話しをする良いきっかけとなっています。

工芸品並みの細かい編み目の大きなかごは、仕上げる前の葉と茎がきれいにわかれ、お茶にも手にも優しい、すばらしい道具なのだそうですが、もう作る所はなく、自分たちで繕いながら大切に使っているそうです。

勝治さんと昌弘さんは「お茶を急須で飲む文化を絶やさないために」と、近くの小学校や保育園で「お茶の体験教室」のボランティアを引き受けています。今年行った保育園は昌弘さんの卒園した園で、当時の園長先生が現在も務めておられ、SNSを見て申し込まれたそうです。

抹茶を飲んで「苦い」と驚いて泣き出す子もいたそうですが、楽しく飲む子が多かったそうです。「やはり日本人のDNAなんでしょうね」と昌弘さん。小学生から「今までお茶は、ウーロン茶と麦茶しか知らなかったけれど、こういうお茶があることをはじめて知りました」という感想文をうれしそうに見せてくれたことを思い出しました。

昌弘さんが英語で発信したインスタグラムで、海外のショップや個人と直接取引が増えているということで、インバウンドとは異なる海外とのつながりが確実に広がっています。ティーショップの経営者が、取り引きを開始する時に来店され、とてもお茶に興味を持たれたそうです。

吉田銘茶園では他の茶農家の茶畑の栽培管理を依頼されることもあるそうです。

市街地の茶畑が年々少なくなる様子を何とか食い止めたいと思う昌弘さんは「いとこも一緒に頑張っているので、これ以上茶畑を減らさないようにやっていきます」と、はっきりとした答えが返ってきました。

栂ノ尾高山寺に、800年前に明恵上人が植えたのが始まりとされる日本最古の茶園があります。この茶園を十四代の時代から吉田銘茶園が管理を任され、毎月手入れをされています。日本のお茶の歴史は、このようにして守られ後世に伝えられています。

お茶はコロナウイルスを迅速、効果的に不活化するという研究発表も報道されています。科学的な効果もありますが、何より、新茶の香りで季節を感じるという、ゆとりの時を多くの人に過ごしてもらいたいと思います。

丸利吉田銘茶園 駅前店

宇治市小倉老ノ木45-2

営業時間 10:00~18:00

定休日 日曜日